Ningún escritor ha sido tan consecuente con sus orígenes como Gabriel García Márquez. Desde la intuición y la observación minuciosa, reprodujo en este “pescadito de oro” que es su novela Cien años de soledad, la mirada profunda y suspicaz de su entorno, de sí mismo y de sus circunstancias. Un pescadito maravilloso e irreprensible, que contiene dentro de sí todas las claves para comprenderlo, disfrutarlo y amarlo en la primera o la décima lectura. Porque no es lo mismo leerlo a los dieciséis que a los treinta y seis o a los noventa y seis…

No tengo sesenta y seis, aún me falta, pero regreso a una de las más señeras lecturas de mis dieciséis años. La leo de un tirón. Entonces, tal y como le sucedió a Aureliano Buendía, me veo de adolescente, “con pantalones cortos y un lazo en el cuello”, intentando comprender el mundo por medio de la lectura. Ahí están, intactos mis asombros de ayer y mis certezas de ahora: un niño que entra a una carpa, junto a su padre, para conocer el hielo. Los pregones de Melquíades: “La ciencia ha eliminado las distancias. Dentro de poco, el hombre podrá ver lo que ocurre en cualquier lugar de la Tierra, sin moverse de su casa”. Las mariposas amarillas que preceden las apariciones de Mauricio Babilonia. El amor como un medio infalible para llegar al desamparo. La tarea de Amaranta Buendía de llevarse una encomienda de cartas y recados al más allá. Mi curiosidad infinita de conocer la muerte tras la descripción que Amaranta hace de ella, “una mujer tan real, tan humana”, cosiendo a su lado y pidiéndole que le enhebre la aguja, acicalada con un largo vestido azul. Regreso también a los descubrimientos serios que hice de chica, a partir de las experiencias de los personajes perfilados por García Márquez: buscar y leer El puñal del Zorro de Zorrilla o la poesía de Rabelais, degustar el jamón de Virginia, cocinado con rebanadas de piña o escuchar la música popular del siglo XVII para clavicordio, tarea un tanto difícil cuando no existía la internet. Escapo de casa en taxi a recorrer mi Aracataca personal y compruebo la fidelidad con la cual Gabo retrató el barrio de mi infancia, el barrio de infancia de muchos latinoamericanos. En El Edén –la ironía vuelta nombre–, hay también una plaza, una iglesia, unas tiendas, muchas historias y un campo de futbol.

Luisa Rivera, Macondo

Y en su portento de novela también encuentro otras maravillas, esas que no necesitan búsquedas complicadas. Imaginar a un dromedario triste; reírme a carcajadas del cuarto de las bacinillas en la casona de los Buendía; descubrir nuevos verbos: “alacranear” o “descomadrejear”; sorprenderme de los huesos fosforescentes de Rebeca; desear un pescadito de oro para colgarlo de mi cuello; saber que, en la casa de los Buendía, el café siempre está caliente en la cocina y que, en Macondo, se hacen esfuerzos para que no se noten las tristezas de la gente: tal como sucede ahora mismo en mi casa, en mi barrio, en mi país.

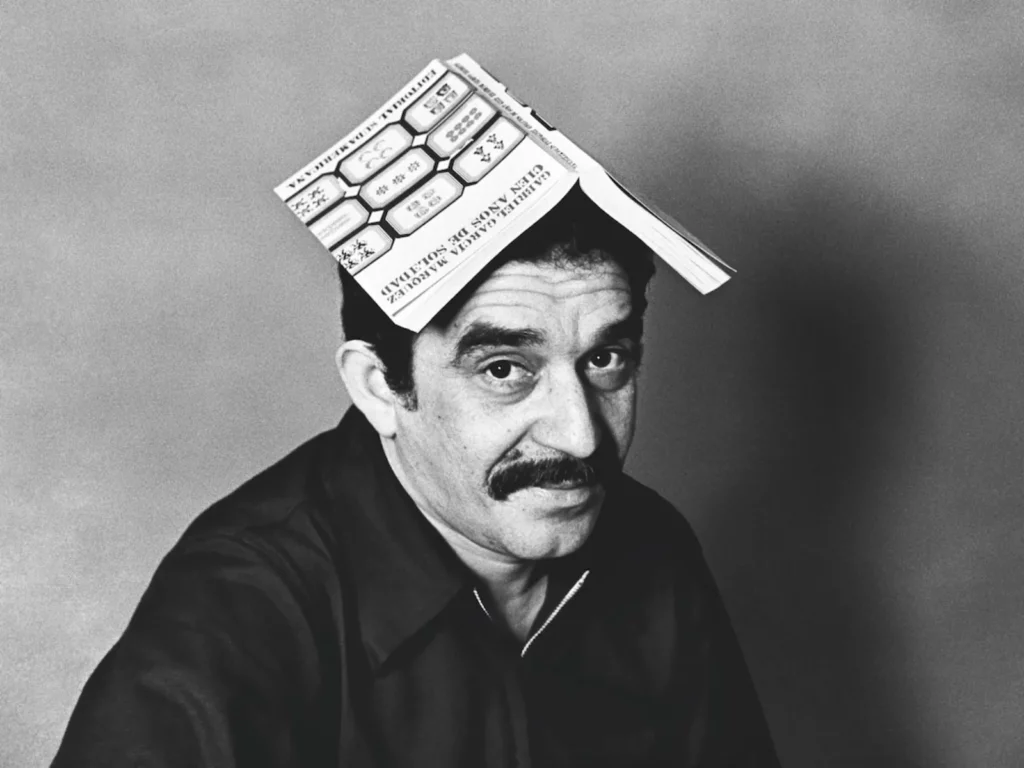

Melquíades le entregó a Aureliano unos pergaminos proféticos. García Márquez los descubrió y nos regaló, a su vez, esta novela espléndida. Dentro de ella está la clave para comprender nuestra esencia. A partir de nuestra historia y cosmovisión, de nuestra cotidianeidad e idiosincrasia, de nuestra sencillez y complejidad, el escritor armó uno de los retratos hablados más irrefutables de Aracataca y de cada una de nuestras sociedades latinoamericanas durante el siglo XX. Su biógrafo, Gerald Martin, nos comparte que la novela fue escrita durante extenuantes jornadas en la Ciudad de México y que, para enviar el original mecanografiado a Buenos Aires, la familia del novelista tuvo que empeñar la estufa: un absoluto acto de fe en el sueño de un pescadito de oro. Si esto no es encarnar el realismo mágico, no sé qué lo es. La inmersión total en su identidad y en sus circunstancias le permitió la creación del árbol genealógico de la familia Buendía-Iguarán. Milagros, traiciones, amores, creencias, descreimientos, obsesiones, tragedias, rebeldías, condenas, alegrías y dolores incluidos. Los mismos que están presentes en la historia y la mitología de todos y cada uno de sus lectores, quienes, al final del libro, nos damos cuenta de que nosotros también nos encontramos un día con el hielo: la ilusión de la felicidad, el amor, el asombro, el vacío, el desconcierto, la soledad.

Las profecías no fallaron, ni en la imaginería ni en la estructura de la historia. El último Aureliano averigua cómo “Melquíades no había ordenado los hechos en el tiempo convencional de los hombres, sino que concentró un siglo de episodios cotidianos, de modo que todos coexistieran en un instante”. Comprendió, además, la magnitud del regalo, un poco antes de que un ciclón arrasara con todo lo existente. Acaso nos suceda lo mismo a los lectores de esta novela maravillosa: muchos pueblos latinoamericanos, con todo y sus sueños, se parecen al cadáver de aquel niño recién nacido, con cola de cerdo, que se devoran en un festín las hormigas voladoras. Cada uno de sus habitantes nos preguntamos ¿y qué ahora?, mientras nos desintegramos. Muchos de nosotros reconocemos un origen común, pero igual, no sabemos qué hacer con él, nos dediquemos a las artes, al deporte, a las ciencias conocidas o a las ocultas. Aunque a veces, nuestra buena estrella nos salva de la suerte de Aureliano, a quien la soledad le seleccionó los recuerdos más amargos.

Como a Gabo, nos queda usar ese obsequio maravilloso como mejor lo entendamos en el arte de la existencia. Olvidar el tiempo convencional de los calendarios y disfrutar de toda una vida de momentos cotidianos en el latido del presente. En sus manos prodigiosas, el corolario nos embrujó a millones de lectores. En nuestro caso, el resultado no será un pescadito de oro, claro está. Mas el intento entretiene a la inquietud de las noches sin luna, porque aunque no lo planeemos así, nos vamos quedando cada vez más solos, más indefensos, como Aureliano Buendía en la última madrugada de Macondo.

Etiquetas:Aracata Aureliano Buendía Cien años de soledad Gabriel García Márquez Gloria Hernández Literatura Macondo Portada