“Lo que va a crear este mundo nuevo de irrealidad es la magia de la palabra… En la palabra, todo; fuera de la palabra, nada”. Esta afirmación, creámoslo o no, vertida de una forma espontánea en sus entrevistas con Luis López Álvarez unos años después del Nobel, sintetizan lo que en un sentido filosófico podríamos llamar “la ontología de la palabra” en el pensamiento estético de Miguel Ángel Asturias.

Ahora bien, la idea del valor ontológico de la palabra no fue un descubrimiento tardío. Desde sus primeros años en París, Asturias inició el lento descubrimiento de las claves de una nueva forma de escritura literaria que lo llevaría, décadas después, a esta formulación críptica, más digna de una filosofía aforística que de un universo narrativo.

Ya la crítica literaria de la segunda mitad del siglo XX se ha encargado de documentar ampliamente el grado y la forma en que Asturias se dejó afectar por la vanguardia europea de la década de los veinte. Sin embargo, esta perspectiva, aunque rica en información y clarificadora, no agota la experiencia parisina del autor. Bien podría decirse que Asturias amó París y la cultura francesa de inmediato, porque allí encontró a Latinoamérica y, más allá de toda expectativa, también encontró a Guatemala. Esos son, a mi juicio, los otros elementos que deben tomarse en cuenta a la hora de rastrear los orígenes de lo que hemos llamado su “ontología de la palabra”.

Nadie, quizá, tan autorizado para hablar de esa experiencia de juventud como Arturo Uslar Pietri. Famoso es ya aquel testimonio que abre, refiriéndose a El Señor Presidente, con la frase: “Yo asistí al nacimiento de este libro”. Y como si se tratase de un retrato de grupo, el novelista venezolano nos describe, personaje por personaje, cómo era aquel París artístico, con su mítica librería Shakespeare & Co. donde era posible “con un poco de suerte mirar al rescoldo de los estantes la menuda figura de barbita y gafas de ciego del mismo Joyce”; con sus poetas surrealistas franceses; sus escritores españoles reunidos alrededor de Ramón Gómez de la Serna; y por supuesto, sus latinoamericanos como César Vallejo, Vicente Huidobro, Alejo Carpentier, Pablo Neruda, por mencionar solo algunos. En aquel ambiente de ruptura y verdadero anarquismo sublimado, el pequeño grupo de latinoamericanos que se reunía todas las noches en el café La Coupole y a lo largo del bello boulevard Montparnasse, llevaba adelante una batalla contra el olvido del pertenecer a otro continente. El mismo Asturias cuenta que, un día, Uslar Pietri “tuvo la idea de hacer una apuesta que consistía en que cada uno de nosotros, durante nuestros encuentros nocturnos, debía contar un cuento. Me acordé de Los mendigos políticos y cada noche, durante semanas, conté este cuento como una especie de novela por entregas”. Un cuento que se volvió novela, una novela que se volvió mito: el mito del dictador latinoamericano, la metáfora esperpéntica del individuo cuya tragedia consiste en encarnar, desde su particularidad, el carácter abstracto de la ley.

Pero el proceso de completar el relato oral con los amigos y, si hemos de creer al autor, las diecinueve veces que escribió y corrigió el texto, le tomó un tiempo considerable. A la par, o más bien, por debajo de este recuento del choque y la imposible conciliación entre los espacios público (el poder) y privado (el amor) que es El Señor Presidente, se deslizaba una corriente poética como un río subterráneo. No pienso exclusivamente en los manifiestos que estaban a la orden del día y de los que Asturias, seguramente, tenía noticia de primera mano. Me refiero también a una experiencia muy particular que, en el contexto de la historia de sus inicios como escritor, juega un papel epifánico: el encuentro con el profesor Georges Raynaud. “Cuando asistí a la primera clase del profesor Raynaud —nos cuenta Asturias― me senté en el aula y noté que, al mismo tiempo que explicaba, se me quedaba mirando. Yo me decía qué pasaría. Me preguntaba si no sería que no estaba en el lugar que me correspondía. Hasta llegué a sacar el recibo de mi inscripción para asegurarme de que había pagado mi derecho a estar allí sentado. El profesor mientras tanto me miraba y me miraba. Nada más terminar la clase, se levantó y se vino hacia mí y me dijo: “Vous êtes maya” (Usted es maya), y al confirmarle que procedía de Guatemala, el hombre se puso entusiasmadísimo. Me pidió que me fuese con él”.

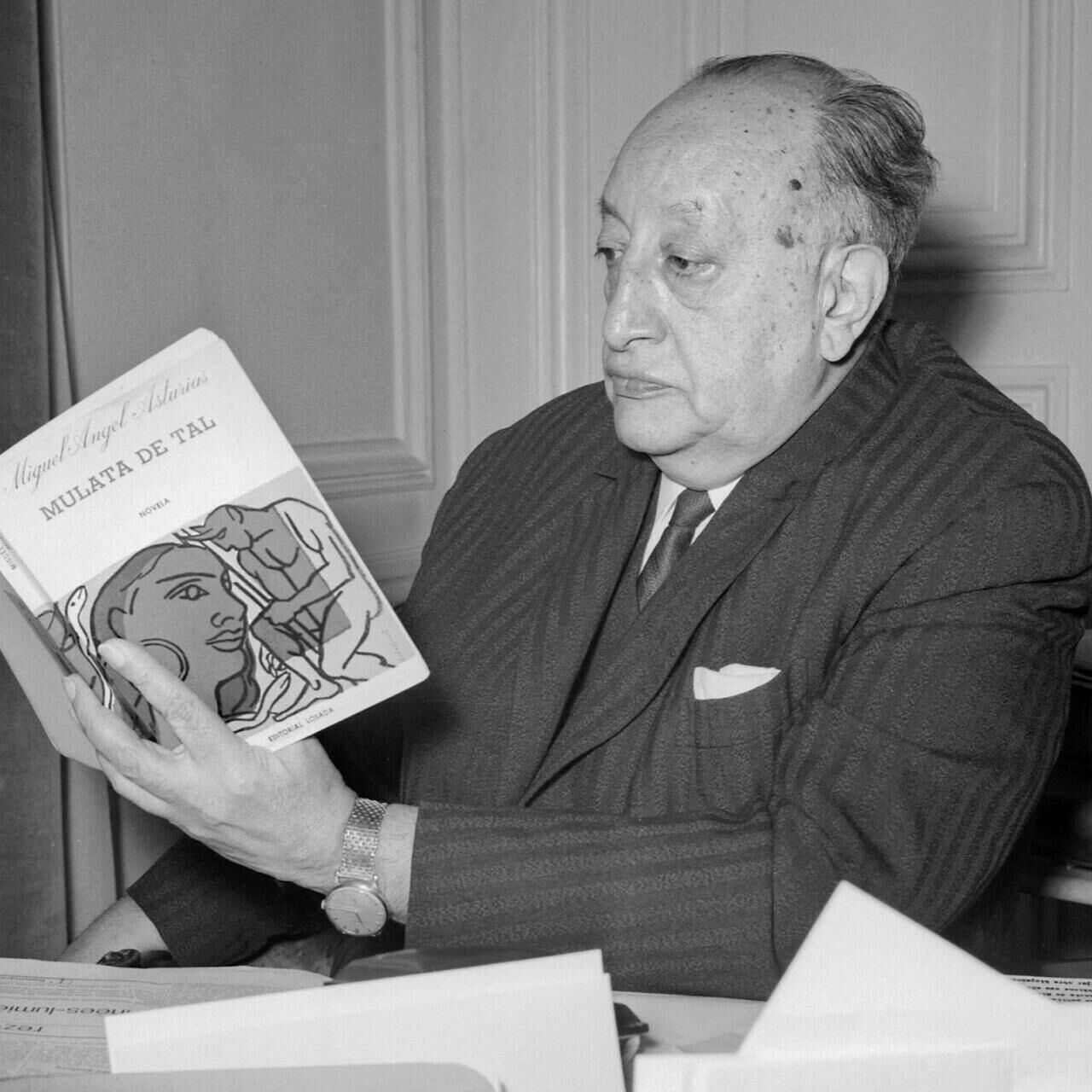

Miguel Ángel Asturias, dibujo de Toño Salazar

La mirada del Otro

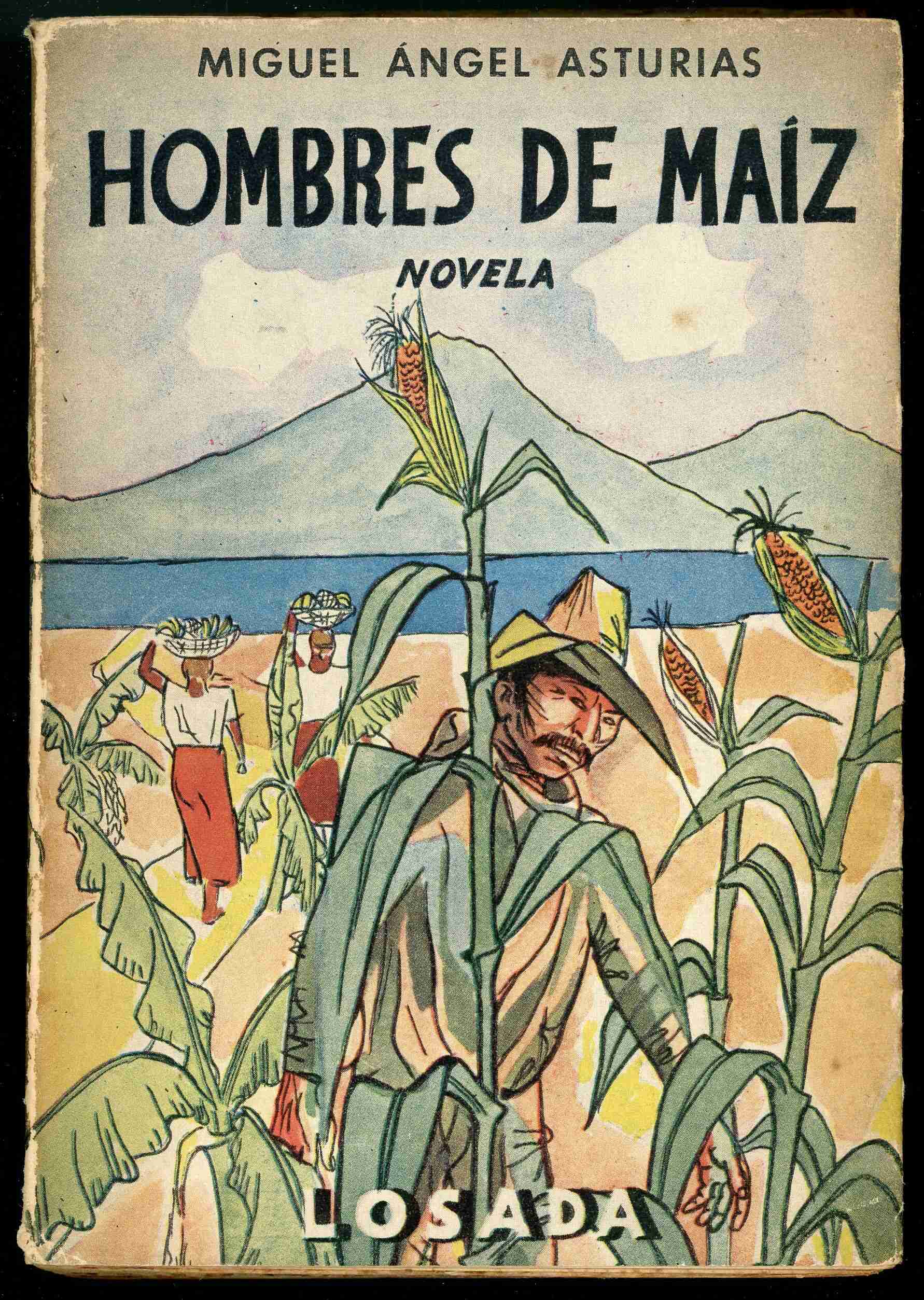

Como diría Jacques Lacan, este curiosísimo pasaje revela el poder mortífero de la mirada del Otro. Y no era para menos, en aquella aula se sentó el muchacho que acababa de escribir El problema social del indio, y el que salió a la Place de la Sorbonne del brazo del profesor era distinto, era ya, en germen, el que llegaría a expresarse en obras tan complejas como Hombres de maíz o Mulata de tal. Así, cuando dice “El profesor mientras tanto me miraba y me miraba”, podríamos entender más de una cosa. Obviamente, “lo que quiso decir” fue que Raynaud lo miraba insistentemente; pero “lo que dijo” fue, además, que él mismo se miraba: “(él) me miraba y… (yo) me miraba”. La mirada de Raynaud, que hacía real (y sintomática) la mirada del Otro, quebró la identidad ladino-europeizante de Asturias, como un espejo que se hace añicos. Eso sí, le dio también los elementos para que recogiera los fragmentos y forjara con ellos una nueva imagen, la del “maya” que escribe en español y se adentra en la especificidad narrativa del mito. Como sabemos, Raynaud le encargó la traducción del Popol Vuh del francés al español. A fin de cuentas, Asturias aceptó la invitación del erudito francés y decidió “irse con él”.

No obstante, antes de emprender el embate de grandes proyectos literarios, el joven escritor necesitaba ejercitarse. Y, mientras se sumergía en la profundidad arqueológica de la conciencia mítica maya, cobraba conciencia de que necesitaba hacerlo desde una experiencia más cercana. Así, esos años de aprendizaje son al mismo tiempo años de recuerdo del cuco de los sueños, de los cuentos que le contaban su madre y su nana allá en Alta Verapaz, mientras la familia se ponía a salvo de la persecución del dictador. De esta forma, y además avalado por la estética surrealista recién lanzada, nacieron las Leyendas de Guatemala.

¿Qué forma, estructura, tiene el recuerdo?, ¿cuál, cómo es el rostro de la memoria?, ¿cómo se articula la irrupción del pasado?, ¿es la forma de asir el presente? Y el lenguaje, ¿qué papel juega en todo esto?, ¿es poética o narrativa la palabra de la memoria?, ¿dónde está el límite entre poesía y relato?, ¿hay algún límite? Estas parecen ser las preguntas rectoras del proceso de exploración literaria que experimentó Asturias durante la década de los años veinte. Y más allá de estas preocupaciones, digamos, formales, el autor guatemalteco parece compartir algunos de los problemas típicos del bergsonismo, la fenomenología y la incipiente hermenéutica filosófica de la época, a saber, ¿cuál es el estatus ontológico de la memoria?, ¿es que la experiencia no es más que interpretación?, ¿hasta qué punto podemos decir que existen tanto el objeto como el sujeto que lo percibe?, ¿no es realmente en el lenguaje, en la palabra, donde “surge”, donde “acontece” eso que llamamos “mundo”?

Con el tiempo, Asturias llegará a convicciones como “[E]n la palabra, todo; fuera de la palabra, nada”, que confirman no sólo que el joven escritor descubrió estos problemas en sus visitas a La Sorbonne, sino, sobre todo, que convirtió estas elaboraciones epistemológicas y metafísicas en el andamiaje de su escritura literaria. Pero, al margen de interrogantes provenientes de la sociología, la antropología e incluso de la nueva crítica postcolonial que concibe el trabajo asturiano en el mito como una construcción contestataria, crítica, cabe preguntar, ¿cómo lo hizo?, ¿qué secreto filosófico hay en esa “irrealidad” que es producto de la magia de la palabra?, ¿qué mundo se teje desde la memoria, la poesía y la leyenda?, ¿el real?, ¿el mágico?

La densidad ontológica de la palabra

Para empezar a orientarnos en la consideración de estos problemas desde una perspectiva filosófica, habría que adentrarse y describir con ojo atento otro escenario intelectual: el lento y accidentado desarrollo de la hermenéutica filosófica en su versión heideggeriana. Dicho de otro modo, habría que acercarse a la forma en que, entre los últimos años de la década de los veinte y los primeros de la década de los sesenta, Martin Heidegger forjó, con ayuda presocrática y nietzscheana, la superación del lenguaje de la metafísica.

Aquí estamos ante una meditación sobre la densidad ontológica de la palabra; y el eje que guía esta reflexión en sus últimos años es un fragmento poético de Stefan George que (en una traducción libre) dice: “Así, yo renuncio y tristemente veo: Donde la palabra parte, nada puede ser”.

Los dos poetas, Asturias y George, parecen coincidir en que la palabra es la condición de posibilidad de la existencia misma de las cosas. Pero, ¿qué es esa palabra?, ¿de dónde le viene ese poder que le da existencia a las cosas? Lo primero, dice Heidegger, es saber que esa palabra demanda una actitud nueva frente al mundo, distinta a la ilusión de la referencia. En este marco, y en plena mutación de su pensamiento, el filósofo alemán se pregunta cuál es la verdad de una esencia sin ente. Su respuesta nos lleva directamente al tema que nos interesa: el de la leyenda como la naturaleza misma del lenguaje. La verdad de la esencia, nos dice, no es más que la leyenda (Sage) de un retorno dentro de la historia del Ser. Acá vemos que, a la par de la idea de leyenda, se asoma la noción de memoria. Eso quiere decir que estamos hablando de un Ser, de una realidad que es su propia historia, que no es sino temporalidad. De ahí que sea necesario el abandono de la concepción del Ser en términos sustanciales; y también de ahí que, si el Logos (la palabra) es Leyenda, la indeterminabilidad debe prevalecer sobre la referencia, la ambigüedad sobre la certeza, la vivencia sobre la representación. Y si lo real, lo verdadero, está hecho de tiempo, entonces la verdad debe ser narrativa.

Heidegger, George, Asturias y todos los que vivieron la revolución estética de la vanguardia durante los primeros treinta años del siglo XX, pudieron ver que no había más objeto, que su presencia fantasmal había sido substituida por la trama. La trama de la memoria. Muy pronto supo Miguel Ángel Asturias que la realidad es leyenda, que la leyenda es memoria y la memoria, relato. Él, quizá, nos lo habría dicho en un juego de palabras: la palabra que cuenta es la única que cuenta.

Pero ese relato que es la memoria es también “llamado”, y todo llamado implica la conversión del que escucha. Como en el caso de los héroes de las tragedias griegas quienes, al escuchar el llamado de su pasado, es decir, al reconocer que están a merced, en el seno de la trama de la memoria, dejan de ser quienes fueron y se “convierten” en otros, asimismo el joven Asturias que llegó a París con “el problema social del indio” bajo el brazo, que no podía sino pensar a Guatemala en los términos de la oposición ladino-indígena, de pronto, desde el revelador “Vous êtes maya” de Raynaud, fue devuelto a la realidad de Leyenda de la única Guatemala posible: la de sus recuerdos.

Cuenta Asturias en la citada entrevista con Luis López Álvarez que, al salir a la Place de la Sorbonne, justo frente a la estatua de Auguste Comte, el profesor Raynaud insistió en invitarlo a su casa, que quedaba hacia la Place de la République. Él, por supuesto, aceptó complacido. Al cruzar la puerta, para la extrañeza del joven guatemalteco, el profesor lo tomó del brazo, lo llevó hasta la cocina y, encarando a su esposa, dijo: “He aquí un maya. ¡Y tú que dices que los mayas no existen!”.

Los subtitulares son de la redacción.

Escritor, filósofo y docente, Oswaldo Salazar es licenciado en Filosofía y Literatura por la Universidad Rafael Landívar (URL), cuenta con el doctorado en Filosofía del Boston College (USA), es catedrático universitario de Filosofía, Literatura y Teoría Psicoanalítica y miembro numerario de la Academia Guatemalteca de la Lengua. Su novela ‘Hombres de papel’, basa su trama en la vida de Miguel Ángel Asturias.

Etiquetas:Georges Raynaud Leyendas de Guatemala Literatura Maya Miguel Ángel Asturias Oswaldo Salazar París Portada pueblos originarios