Siempre he tenido un jardín. Intuí su poesía desde muy niña espiando a mis abuelas. En sendos corredores en sus casas, ellas cultivaban geranios, rosas, margaritas, azaleas, perejil, helechos, albahaca, romero, hierbabuena… Cada vez que me quedaba a dormir con ellas, notaba que había un momento del día en el cual se fugaban del mundo. Cuidaban sus matitas como a su familia: descubrían nuevos brotes, regaban sus macetas –meros tiestos de la cocina dados de baja, bacinicas despeltradas o botes de manteca comprados en las panaderías, allá en La Palmita–, removían las malezas, picaban la tierra. A veces, rezaban y le imploraban a Dios por alguna causa perdida o tarareaban alguna canción desconocida y hermosa. Jamás interrumpí aquellos raptos de intimidad. Las acompañé en silencio a observar el prodigio del vergel surgir de sus manos. No eran lo que se dice unas intelectuales ni supieron jamás que existía Virginia Woolf, pero mis abuelas poseían su “habitación propia”, plena de colores y de vida, al aire libre, bajo el sol de la tarde, un espacio para el ser y la reflexión. Y sabias como eran, nos heredaron a sus hijos y a sus nietos su afición por la siembra, las semillas y los retoños, su intuición por la conciencia derivada del cultivo. Estos legados familiares son cuestiones muy serias entre nosotros: mi hermana Silvia heredó el rosal baby naranja y la azalea blanca de mi abuela paterna. Mamá tiene la Pasionaria que le dejó su madre y que heredaré algún día. Mi tío Beto me dio, antes de morir, una mata de Galán de noche que aún me regala perfumadas estrellas nocturnas.

Pronto me aficioné a mi propio jardín. A donde vaya, con quien esté, necesito tener un rincón vivo; un espacio donde conjugar el verbo renacer. Porque para mí, cultivar un jardín representa regresar a la naturaleza, al yo interno. A un espacio donde estoy a salvo del mundo. Un sitio donde pienso, desmocho, canto, remuevo, siembro, recuerdo, cultivo, riego y luego, existo. Imagino por ejemplo que el amor entre dos personas equivale a cultivar un jardín común: cuando este se pierde se debe a que un muro de tristeza se levantó en medio del edén y lo escindió para siempre o que la plaga de la indiferencia se propagó entre las siembras sin misericordia. O aún peor, que fue invadido por un jardinero extraviado, en busca de su propio espacio para cultivar. Comparé en otro tiempo, la formación de mis niños con el cultivo de la flor más delicada que exista. En lo que requiere de amor y de paciencia, en lo que exige de la propia vida y la abnegación.

Ese “lugar ameno” que es el jardín impregna el espíritu por la vía de los sentidos; afuera de él quedan el tiempo, la mediocridad, el caos y la muerte. A lo mejor por eso el poeta Alfred Austin, amante de la naturaleza como Keats, Byron y Tennyson, escribió su famoso verso, “enséñame tu jardín y te diré quién eres”.

Desde un bonsai hasta un parque, el jardín es siempre símbolo. Desde ahí, el creador se detiene a contemplar la artificiosidad perenne de una naturaleza elaborada a la medida humana. A su propia disposición y mesura. Las formas de los setos, el sonido de las fuentes y los búcaros, el canto de los cenzontles, la sombra de los árboles, los matices de la luz, los colores de las flores, las visitas de los escarabajos y las mariposas. En suma, el esplendor natural y ordenado surgido de la imaginación del jardinero funciona como entorno para el arte, como espacio para la introspección y la serenidad.

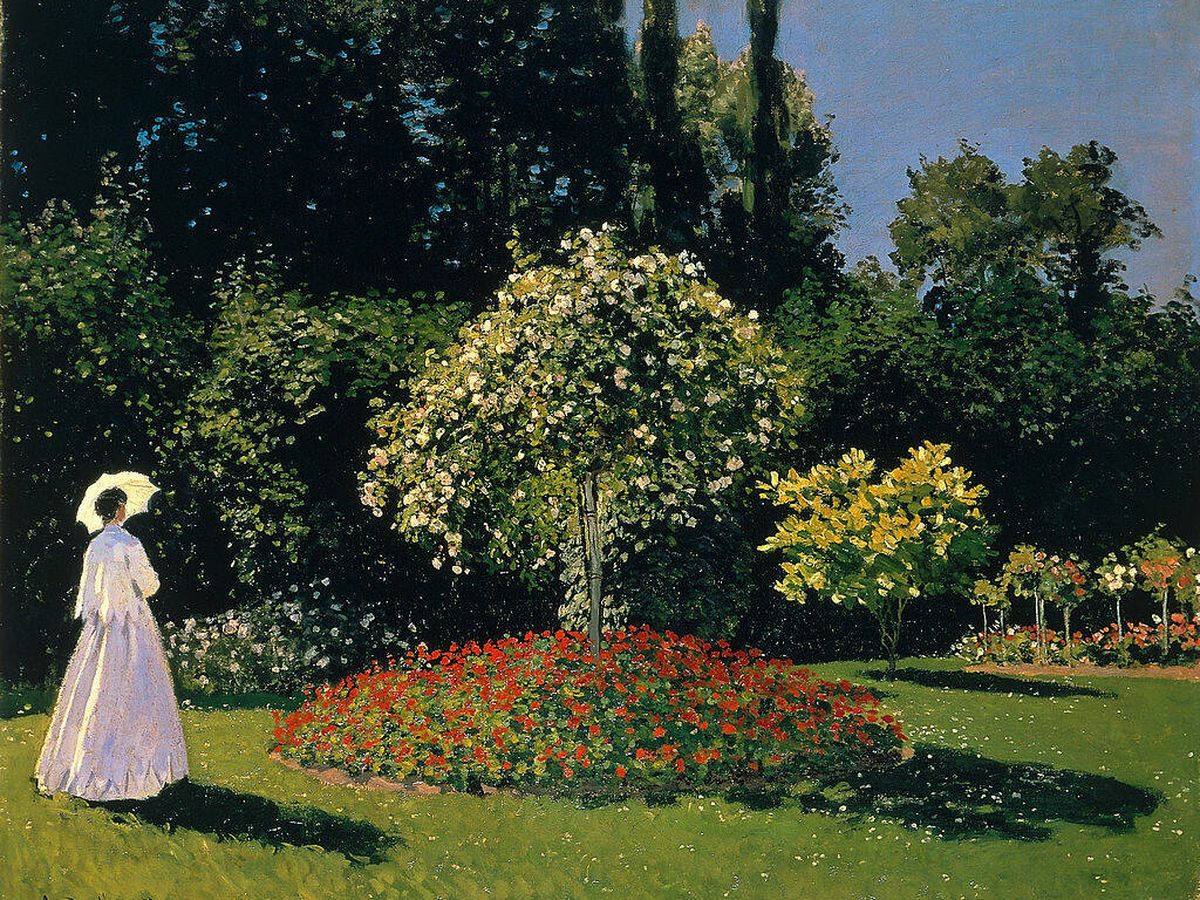

A lo largo del tiempo, el jardín ha sido un espacio tradicional de comunión e inspiración: Monet diseñó y pintó su jardín hasta el cansancio, Borges meditó sobre el eterno retorno en El jardín de los senderos que se bifurcan, el Bosco diseñó su particular versión de El jardín de las delicias, Octavio Paz, en El mono gramático, concibe el jardín como la entrada a otro espacio en el espacio y a otro tiempo en el tiempo, a través de la eternidad del instante, de la perpetuidad del presente. En El jardín secreto, Mary Lennox, con la ayuda de un pajarito petirrojo, descubre la llave para entrar a un jardín olvidado y acceder al conocimiento de sí misma.

Claude Monet, Jardín en Véthuil

Homero describió el jardín como el locus amoenus, el lugar ameno, al referirse a los huertos míticos en donde Ulises debió batallar contra los efectos de la flor de Loto que produce el olvido del pasado a quien la aspira. Otros jardines de la mitología incluyen el vergel donde Afrodita sufrió la pérdida de Adonis y lloró lágrimas que se convirtieron en las primeras rosas; el huerto donde Cupido se enamoró de la ninfa Psique; y, por supuesto, el jardín del Edén.

En pleno siglo XXI, un jardín de ficción se ubica en medio de Central Park en Nueva York: el jardín de Shakespeare, sembrado con todas las flores y los árboles que se mencionan en sus obras y, en el medio, un moral proveniente de un esqueje cortado del arbusto original que cultivara el poeta en su casa de Stratford-upon-Avon. Y en la memoria, perduran muchos otros huertos famosos como el jardín en la casa Capuleto, El jardín gris, de Machado; El jardín de invierno, de Neruda; los jardines colgantes de Babilonia; El paraíso perdido, de Milton; y El jardín de los cerezos, de Chejov.

El jardín encarna un acceso al vacío, donde se anulan los contrarios, donde se reconcilian la vida y la muerte, una plenitud instalada en el silencio y la quietud. El jardín es la conciencia, la extensión de quien lo cuida, la energía que se funde y se prodiga como corriente alterna. En el jardín se descubre, se agradece, se ríe, se llora. Martí cultivaba rosas blancas, Otto Raúl González escuchaba la voz de los geranios, Shakespeare, en la voz de Yago, intenta convencer a Rodrigo de que ejerza su carácter con su gloriosa metáfora “nuestro cuerpo es nuestro jardín y nuestra voluntad su jardinero”.

Por más que aspiro la flor de Loto, una imagen pervive en mi interior: unas dulces manos añosas me enseñan con paciencia a podar los rosales en el jardín de mi infancia. No peleo contra el olvido que produce porque acaso, el efecto del aroma de la flor de Loto lo contrarreste el perfume de las matas de hierbabuena, de las rosas baby que florecen por puñados o de las orquídeas con olor a vainilla o chocolate en mi jardín. No creo en la vida después de la muerte, por lo menos, no en la mía, más que en la posibilidad de fundirme con mi jardín y convertirme en flor, en retoño, en aroma o en espina. Por lo pronto, ambiciosa como soy, aspiro a encarnar el prodigio que recreaban mis abuelas y las palabras de Ortega y Gasset un día no muy lejano, “he reducido el mundo a mi jardín y ahora veo la intensidad de todo lo que existe.”

Etiquetas:Gloria Hernández Jardín Literatura Monet Portada Shakespeare