Escena de El Día es largo y oscuro, el más reciente filme de Julio Hernández-Cordón.

“El día es largo y oscuro era una película sobre vampiros y paternidad. Pero se fue transformando en una cinta sobre la paternidad, la neurodivergencia y los ciclos. Además, del papel del ADN dentro de las familias”, explica el cineasta Julio Hernández-Cordón, acerca de su más reciente trabajo, que tuvo una proyección especial en Guatemala en el mes de mayo.

“Hace muchos años que no presentaba una película en Guatemala en forma presencial. Es como volver a tocar base en el lugar donde debuté cinematográficamente, donde me formé emocionalmente y donde mi carrera despegó”, afirma el realizador de películas como Gasolina y Marimbas del Infierno.

El día es largo y oscuro cuenta la historia de Vera, una vampira adolescente que no puede controlar su sed de sangre. Vive su propia tragedia porque teme hacerles daño a sus seres queridos. Sin embargo, sabe que, por su particular condición, refrenar sus impulsos puede atentar contra su propia vida. Con la ayuda de su padre, empezará a entender cómo equilibrar su vida y controlar sus instintos naturales, sin tener que renunciar a la gente que quiere.

Es inevitable encontrar paralelismos entre el guion y la situación que actualmente atraviesa el cineasta. El realizador admite que distribuir este, que es su undécimo largometraje, ha sido complicado, debido a que algunos espacios se cerraron por una denuncia de violencia emocional en su contra. El artista, quien ya ha explicado a través de sus redes sociales esta situación que surgió luego de una separación sentimental, aclara que no hay nada penal y los señalamientos no son de violencia física ni sexual.

“Son juicios morales y esos son los más complejos porque no tienen temporalidad”, expresa. Comenta que tiene un diagnóstico de neurodivergencia y trastorno de déficit de atención e hiperactividad. “Eso hace que sea muy impulsivo con las cosas que digo. Eso es lo que me mete en embrollos… Estoy pagando las consecuencias y lo asumo”, expresa. Julio añade que trabaja en sí mismo, “con la convicción de que voy a seguir haciendo cine, de que seguiré trabajando. Es válido equivocarse, fallar, levantarse, darse una segunda oportunidad y es válido corregir. Estoy procurando mejorar mi salud mental”, asevera.

Fronteras que se fusionan

Al buscar información acerca de Julio Hernández Cordón se le identifica como cineasta guatemalteco, estadounidense o mexicano. Él dice: “Me considero una persona desarraigada. Mi papá es mexicano de padre guatemalteco y madre mexicana. Mi madre es guatemalteca. Yo nací en Estados Unidos, porque mi padre estaba estudiando allá su doctorado”. Además, su vida ha sido itinerante. “Viví en Estados Unidos mis primeros tres años y posteriormente nos fuimos a México, luego a Costa Rica y después nos venimos a Guatemala”, cuenta.

Estuvo 10 años en Guatemala. Aquí realizó cuatro películas y desde hace 11 años vive y trabaja en México. “Tengo papeles legales de los tres lugares. Es bastante complejo, porque mis hijas nacieron en Guatemala y mi núcleo familiar está aquí”, añade y cuenta que, además, tres de sus cuatro abuelos son también guatemaltecos.

“Al escucharme hablar la gente me ubica como mexicano y en México, aunque tengo el acento, lo consideran como neutro y están hechos bolas”. Pero la cuestión va más allá del acento porque indica que a nivel laboral, esta situación no siempre le juega a favor. “He tenido problemas en varias ocasiones en México, porque me quieren retirar apoyos y becas porque me dicen que soy extranjero”, asegura. Cursó estudios de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Rafael Landívar de Guatemala y luego estudió cine en Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) de México.

Su particular situación también le confiere ciertas ventajas que han enriquecido su trabajo. “Esta falta de raíces me hace ver estos lugares con una mirada fría, con apego, pero a la vez con desapego. Sé cómo se comporta un guatemalteco y cómo es físicamente. De hecho, puedo reconocer a un centroamericano en la ciudad de México por la manera en que se viste, por cómo habla, por su cabello, por su color de tez. Igual a un mexicano, o un tico, los puedo distinguir a la distancia, sin escucharlos hablar, puedo compartir su cosmovisión y a la vez ser crítico”, asegura.

En el ADN de Julio también existe una interesante combinación que le ata al mundo intelectual del país porque cuenta que su abuelo materno y sus hermanos fundaron la Asociación de Contadores de Cuentos Orales de Zacapa, mientras que su abuelo paterno fue profesor de la Universidad de San Carlos de Guatemala. “Fundó la residencia universitaria de la USAC, escribió una tesis sobre la realidad jurídica del indígena guatemalteco que ganó un Quetzal de Oro, estudió varias carreras y salió exilado tres o cuatro veces del país”, indica.

Del periodismo al cine

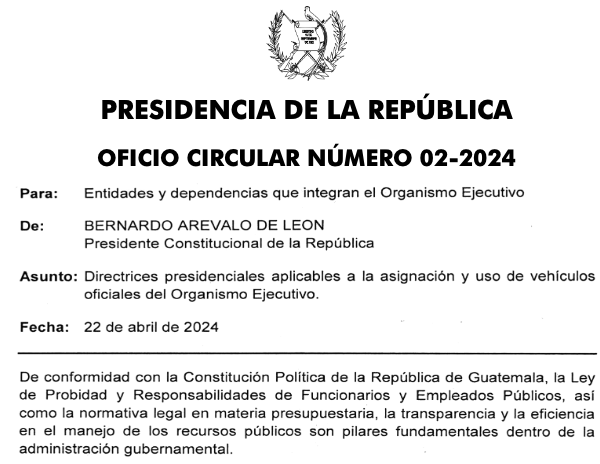

El despertar de Julio como cineasta se dio en Guatemala, pero fue precedido por un tiempo en el que estudió y ejerció su carrera como comunicador. Ahí reconoce la influencia de distintas personas. “Me tocó llegar acá en el 94. Tuve la fortuna de tener a Luis Aceituno y a Ana María Rodas como profesores. Fui pupilo de Luis no solo como mi catedrático, sino también fue mi jefe en elPeriódico. Fui compañero de Maurice Echeverría. Me inspiró mucho estar presente en esas conversaciones entre Luis y Maurice, porque ambos son enciclopedias…Conocí a personas que son muy vitales como Javier Payeras. Coincidí con Rosina Cazali cuando fue la directora del Centro Cultural de España e hizo cosas muy poderosas”, anota.

Ese tiempo en elPeriódico le enriqueció, sin embargo, Julio no se sentía satisfecho con el oficio de escribir. “No me gustaba porque no escribía sobre mi universo. Cuando escribes en un periódico escribes sobre los otros. Tú eres un puente. Llegó un momento en que eso me desesperó, porque siento que no tengo la habilidad de la redacción. Más bien, cuando escribía pensaba en imágenes”, expresa.

Por aproximadamente cinco meses produjo el primer noticiero de canal 13. “Entraba a las 8 de la mañana y salía a las 11 de la noche. Le dije a mi pareja que iba a renunciar, porque jamás iba a poder escribir la película. Renuncié y me dediqué dos años a escribir Gasolina”.

De las vivencias a la pantalla

La crudeza de la ópera prima de Julio surgió de una experiencia vivida al llegar a Guatemala, cuando tenía 18 años. “Me subí al carro de unos amigos. Íbamos en el bulevar Vista Hermosa. Se les atravesó alguien y decidieron regresarse. Descubren que es un señor indígena y le empiezan a pegar. Es decir, chicos de 17 años golpearon a un señor de 50, con un clasismo, un racismo y una impunidad… Yo me quedé en el carro. Me fui a mi casa y estando casi dormido, me di cuenta que mi silencio me hizo cómplice. Dejé de vincularme con ellos”, cuenta.

La experiencia quedó en su conciencia y emergió cuando en 2004, participó en un taller impartido por la cineasta argentina Lucrecia Martel. “Estaba asesorando mi guion y me dijo ‘tienes que escribir cosas que conoces. Esto no tiene nada que ver contigo. Quiero que mañana me traigas una historia nueva’”. Regresó al hotel donde se hospedaba y no sabía qué hacer, pero recordó este suceso y comenzó a procesar la información. De ahí en adelante nació Gasolina, la cinta que en 2007 obtuvo el Premio Horizontes en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, en España, y fue estrenada en 2008.

Las referencias de episodios de la vida de Julio dentro de su cinematografía no se quedan ahí. Cuenta que Marimbas del infierno (2010), “tiene una secuencia cuando Chiquilín va al Ministerio de Cultura y Deportes a pedir apoyo y se pone un tacuche, y tiene esa conversación que yo tuve en un montón de lugares de Guatemala donde te da la sensación que el artista está mendigando”, enfatiza. En la cinta, según el cineasta se ven reflejadas esas ganas de soñar y que se vuelva viable un proyecto. “Abrir puertas y que todo se vuelva más caótico es mi experiencia al tratar de hacer cine en Guatemala”, dice, pero reconoce que tuvo la fortuna de que sus películas se concretaron.

A esta cinta, le siguió Polvo (2012). Esta película surgió de las reflexiones que Julio hizo luego de documentar las exhumaciones de Comalapa. “Fue muy difícil ver que hombres de mi edad estaban buscando a sus papás desaparecidos. Fue complejo entender que las guerras son clasistas. No es lo mismo vivir la guerra en la ciudad de Guatemala siendo ladino que en el campo siendo indígena. Por más que en los dos lugares hubo una violencia extrema, la que sucedió en los pueblos indígenas fue terrible. Darme cuenta de eso y entender que ni siquiera la violencia y la guerra están democratizadas en Guatemala”. La última producida en el país fue Hasta el sol tiene manchas (2012).

A México, Julio llegó a hacer cine en 2014. Cuenta que, a pesar de ser relativamente desconocido, sí vivió experiencias interesantes, porque su cinta Marimbas del infierno ya era reconocida en el ámbito latinoamericano y muchos se acercaban a hablarle acerca de ella.

La primera de sus cintas en territorio mexicano fue Te prometo anarquía (2015), que describe una historia de amor en el contexto de la violencia del narcotráfico. En esta, al igual que hizo con Gasolina en Guatemala, retrata parte de la realidad de algunos adolescentes en la ciudad de México. “La gente sintió muy identificada. Les sorprendió que yo no nací en México, pero conozco los lugares y puedo hablar de ellos. Los comentarios sobre la película es que sintieron una ciudad de México real, de alguien que la conocía, que la había caminado, retratada sin postal”.

En 2016, realizó en Costa Rica la cinta Atrás hay relámpagos, acerca de dos chicas que recorren la ciudad de San José en bicicleta, tienen una particular visión de la vida y descubren secretos que prefieren olvidar.

Julio agrega que hasta el momento ha trabajado tres películas en las que la paternidad es tema fundamental. La primera fue Cómprame un revolver (2018), una historia de amor sobre un padre que intenta que su hija sobreviva, contada desde la ingenuidad de una niña de ocho o nueve años.

Más adelante, llegó Se escuchan aullidos (2020), que trata sobre una chica que está acompañada por su padre que le susurra al oído historias sobre el lugar donde se encuentran y anécdotas de su niñez. La niña sueña con descubrir el famoso lago de Texcoco, pero varios individuos interpretados por el mismo actor, le impiden encontrarlo. La tercera es precisamente la más reciente, El día es largo y oscuro (2024). Señala que comenzó a trabajar este tipo de temática cuando se separó de la madre de sus hijas y comprendió que no existen ni la paternidad ni la maternidad perfectas.

El futuro y las promesas

Aunque sus planes originales eran venir a Guatemala por un mes y pensaba regresar a México en febrero pasado, ya tiene seis meses en el país. “Por cuestiones familiares me fui quedando. Estoy escribiendo por encargo para unos directores de Guatemala, uno es Iván Aguilar y el otro Neco Saldaña; edité la primera versión de la película de Edgar Sajcabún, Marte al anochecer”.

Además, en este tiempo ha impartido clases de guion en la Universidad Da Vinci; hizo el cortometraje La curiosa forma de pisar el trigo y trabaja en una película por encargo, que espera presentar en diciembre.

Uno de los proyectos que cuenta que le gustaría retomar, es el que alguna vez le fue propuesto acerca del último día de Jacobo Árbenz en Guatemala. Señala que, incluso, llegó a tener, colgada en su clóset, la camisa que usó el expresidente durante su toma de posesión.

Relata que alguien la tenía y le dijo que la guardara unos días para ver si lo inspiraba. “Me impresionó lo pequeña que era. Obviamente los hombres hace 60 años eran sumamente delgados, cuerpos muy menuditos”, expresa. “La obra de Arévalo y Árbenz sigue en el país y la forma en que derrocaron a Árbenz y las consecuencias de esta ruptura continúan vigentes. Son personas que fueron un parteaguas en historia nacional”, añade.

Julio Hernández Cordón ve con optimismo el futuro del cine de Guatemala. Señala logros de colegas como Jayro Bustamante y César Díaz. Además, ve que las nuevas generaciones están mucho mejor preparadas para enfrentar los retos. “Hay más escuelas de cine, hay directores. Lo que hace falta en Guatemala es público y cinefilia de gente entusiasmada. Necesitamos que el público se expanda y la gente conviva con las películas de una manera más orgánica”, anota. “Tengo ganas de aportar, participar y retribuir”, concluye.

Tags: Cine en Guatemala cine latinoamericano El día es largo y oscuro Gasolina Julio Hernández-Cordón Marimbas del Infierno Portada