México 1977. Lo había dejado todo y según le decía a quienes iba conociendo en el camino, mi destino era París. Las lecturas me tenían confundido: a los escritores nos correspondía marcharnos a la Ciudad Luz, así como los animales tiran al monte y las plantas giran en dirección de los rayos del sol. Durante mi escala en el Distrito Federal me pareció vital pasar a conocer a los nuestros, a los desterrados, a quienes existían por sus obras pero no en persona. Hice una lista y pedí ayuda a la guía de teléfonos de la gran urbe latinoamericana.

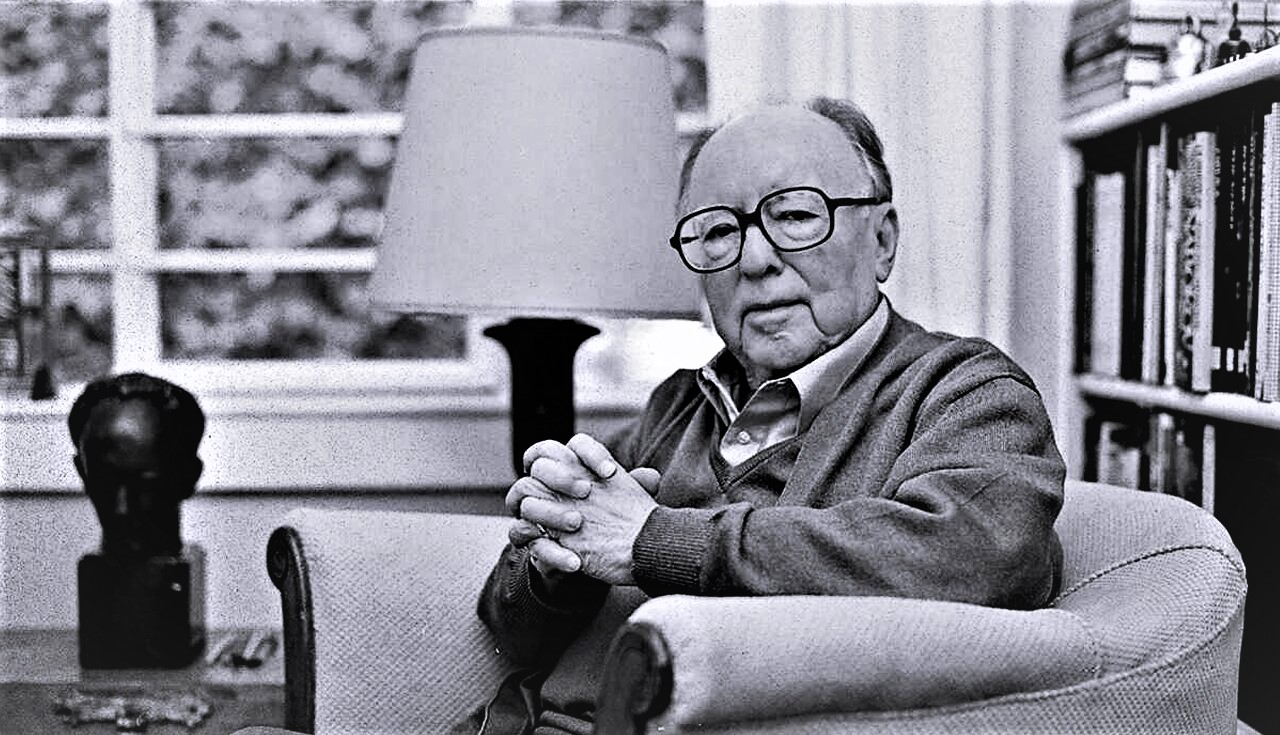

Ingenuo creía entonces que los autores famosos eran como las divas del cine, insidiosos, complicados, con secretarios excusándolos y alejándolos de los admiradores. Llamé a Augusto Monterroso y me sorprendió su amabilidad. Todo resultó mucho más fácil de lo que creía.

—Soy escritor y quisiera conocerlo.

Bastó con decir que era antigüeño, escritor en ciernes y que iba rumbo a París.

—Véngase de una vez.

Me dictó la dirección con las instrucciones para el taxista. Al rato me encontré compartiendo en su apartamento, Bárbara Jacobs a su lado y varios escritores guatemaltecos haciéndole la visita. Se mostraba amable, reposado, quería saber de Guatemala, pero yo insistía en interrumpir al resto para hablar de mi viaje maravilloso, lo que no parecía incomodar a nuestro anfitrión que ponía atención emocionado, hasta que se hizo evidente cierta reacción paternal al enterarse que del idioma galo yo sólo sabía los rudimentos, que no tenía lugar real a dónde llegar, nadie me esperaba y viajaba muy limitado de fondos. Yo para defenderme, cité el libro de Murguer sobre la bohemia, como que si se tratara del Kempis.

—El cuerpo humano puede aguantar varios días sin ingerir alimentos, sólo tomando agua, pero sería prudente no exponerse a más de tres. En caso extremo será mejor pedir auxilio.

Monterroso hablaba poco, esperaba que tomáramos la palabra los demás, sonreía cuando un comentario le sonaba ingenuo. De alguna manera él también quería emprender la búsqueda de París. No diré que lo escuchaba como se acostumbra con los maestros, porque más bien era él quien ponía atención, divirtiéndose con la ingenuidad.

Le entregué un ejemplar de Movimiento Perpetuo para que me lo autografiara. Lo tuvo en sus manos largo rato, Bárbara Jacobs le preparó la pluma, él respiró profundo y haciendo un gran esfuerzo firmó Tito con una raya al final.

De esa visita me quedó la impresión que Monterroso tomaba la escritura con la sabiduría de quien llegó a su confín, porque es su condición natural, sin elección consciente: los peces no deciden ser peces, de poder tal vez querrían ser arañas. La literatura no se trata de por ejemplo querer cantar sino de tener buena voz, un don preciado, eso es todo. Monterroso comentó que cantaba poco porque temía despertar y descubrir que todos se la habían pasado engañados con respecto a él. Mejor no hacer mucha bulla. Lo que le fascinaba era leer.

Al medio día mexicano, como a eso de las tres, nos invitó a todos sus visitantes a ir a comer. Nos apretamos en el escarabajo Volkswagen. El escritor de las fábulas al volante, su esposa al lado y los escritores guatemaltecos en peregrinación hechos un enredo atrás. Arturo Arias barbado, con suecos y zapatos suecos, el tufo a sobacos, guardando silencio porque recientemente había dejado París. Yo iba al revés. Entramos a un restaurante discreto, del tipo de los que hoy día se dedican a servir almuerzos ejecutivos, repleto de gente de oficina, disfrutando el intervalo con el sabor del hogar. Tomamos caldo de pollo y luego llevaron la comida. A cada rato me pedía el autor famoso que me sirviera más arroz de la fuente, otro poco de salpicón o de lo que fuera, pensando que tal vez así me ayudaba convirtiéndome en camello, para que pudiera aguantar mejor el hambre en el futuro.

—Lástima estas tortillas de máquina.

Comiendo hablamos sobre más comida. Yo interrumpía a cada rato porque todo lo que llega al estómago me ha parecido siempre lo mismo. A mí me interesaban los libros.

Con el volumen firmado me sentí realizado. Ya no me subí al auto de vuelta, porque el escritor tenía otros planes. Nos despedimos en el estacionamiento. Con los autores invitados, a quienes no conocía sino de nombre, decidimos ir a beber tequila en el bar más próximo. Al principio nos habíamos tratado con cierta desconfianza, por eso del celo profesional y la competencia, pero en el hogar de los Monterroso nos hicimos amigos.

No lo volví a llamar durante mi estadía en México, porque no había motivo y porque no hay peor cosa que convertirse en chinche. Una manera de desaparecer del mapa. Yo padezco de incapacidad natural para cultivar amistades. Volví a saludarlo hasta años más tarde, ya de vuelta en Guatemala, cuando de noche recibí una llamada telefónica suya totalmente inesperada. Para entonces su fama había crecido considerablemente, se había convertido en autor de moda en España, una autoridad en todo el ámbito de nuestro idioma. Allí estaba del otro lado de la línea el escritor famoso que me había recibido en su casa diez años atrás con tanta afabilidad. Yo volvía de la calle, de comprar en la tienda un par de botellas de cerveza Gallo, que a la pudorosa usanza antigüeña llevaba resguardadas dentro de una bolsa de papel café. Acababa de atravesar la cuarta avenida respirando incómodo el humo contaminado y necio de la zona central. En la esquina ya empezaban a ubicarse los travestis abriendo sus puestos de trabajo. Uno se despojaba de la ropa masculina poara vestir la de mujer, oculto detrás de un auto.

—¿Qué me ves? —preguntó.

—Buenas noches.

Los demás gruñeron, con la desconfianza de si no sería yo quien a veces los salpicaba desde la terraza, derramándoles agua pestilente, arruinándoles el negocio de la noche. Saludé al guardián. Las nueve en punto. Mariel me observó entrar desencajado, sabía que yo estaba deprimido, de lejos se fijó en la manera mía de servirme la bebida en un vaso, con la luz del comedor apagada. Faltaban dos semanas para que cumpliera los treinta años, el temible cambio de década que tanto me horrorizaba porque en mi vida de escritor no había ocurrido nada a pesar de las plegarias. A los doce años mandé la primer novela a una editorial mexicana. Presumiendo de atrevimiento les indicaba que si les interesaba publicar mi obra, yo tendría mucho gusto en concederles la autorización exigiendo apenas el cincuenta por ciento del producto de las ventas como derecho de autor. Puse el libro en un sobre y lo fui a dejar al correo. De allí me dirigí a la iglesia de San Francisco, donde ofrecí a una de las imágenes que si me concedía el milagro de la publicación, pondría de las futuras ganancias unos cinco quetzales en su alcancía. Un mes más tarde llegó un sobre aéreo con los colores de México en los bordes, mi primer rechazo editorial, mi bautizo. Un trofeo que guardo con especial cariño. Me trataban de escritor y me agradecían la intención, pero lo sentían mucho porque no estaban interesados en ese tipo de obra. Una primera derrota. No era nada después de todo.

—Algún día se arrepentirán —dije en voz alta.

Desde la otra punta de la línea una voz desconocida se presentó como Augusto Monterroso. Me llamaba personalmente para comunicarme que yo acababa de ganar un premio literario, lo cual implicaba la publicación por fin de una novela mía. Sentí un inmenso gozo, nuestro autor famoso había estado en el jurado y ahora estaba celebrando que yo fuera el ganador. Sentí el cosquilleo hormigueante en todo el brazo derecho. Charlamos un rato más, él decía recordarse de mí pero a mí no me parecía que fuera cierto. Sin interrumpirlo escuché su comentario sobre la última vez que nos habíamos visto en Madrid o en las Islas Canarias, en algún congreso al que yo no había asistido. Tuve que aceptar que me confundía, hasta que antes de pasar el teléfono a otras personas que también me querían saludar, me preguntó qué me había parecido París, que cómo había estado el viaje. Sí se recordaba de mí, a pesar de la fama que se le endilgaba de desmemoriado. Yo le expliqué con voz dramática que lastimosamente había descubierto que París ya no existía. Él estuvo muy de acuerdo.

De allí en adelante lo volví a encontrar en circunstancias muy eventuales y diversas, temiendo siempre no ser reconocido. Guardo en mi correspondencia notas suyas muy breves, una de su puño y letra al calce de una fotocopia y la memoria grata de otra llamada nocturna inesperada de rescate, para comentar por ejemplo un libro mío publicado veinte años atrás.

—Venite al hotel —me dijo—, te invito a un trago.

Yo acababa de regresar de la costa, sudando, cansado por la manejada, con los ojos cerrándoseme. Me alegré tanto que salí disparado. Lo encontré en el vestíbulo del hotel rodeado por un ejército de amigos y admiradores. Cruzamos dos o tres palabras. Casi levantando la mano les conté lo que me había pasado esa tarde en el museo de la Democracia, Escuintla. Un empleado iba prendiendo las luces neón a medida que avanzábamos por el salón. Unas pocas piezas mayas encontradas en las fincas. De repente me fijé en un cubo de piedra con dos agujeros muy finos que atravesaban una parte de la pieza. Me pareció un objeto curioso. Le pregunté al empleado en qué consistía dichos objetos.

—Es donde los Mayas ponían las plumas sobre el escritorio —dijo el encargado del museo.

Al momento de despedirnos me acompañó hasta la puerta del hotel. No platicamos mucho, pero su amabilidad fue muy elocuente. Algo de lo que yo he escrito le llamó la atención, lo que no tenía por qué ser asunto de tomármelo tan a pecho, pero en estos países áridos todo ayuda. Gracias a su apoyo debo la aparición de mi primer libro de relatos en México. De alguna manera pienso que Monterroso estuvo esperando que lo llamara de París un día de aquellos, para confirmar la fe.

A mi admiración se suma mi agradecimiento perpetuo. He leído y disfrutado toda su obra. Me alegré cada vez que se le concedieron homenajes. Me entusiasma saber que él aceptó los honores sin fatuidad ni petulancia, convencido de que un día todos desapareceremos, como nuestra obra. Que lo único valioso es el momento dichoso de la lectura, la conversación grata, la risa limpia ante una anécdota deliciosa. El autor es su obra.

En España se le concedió el Premio Príncipe de Asturias, en México el Premio Magda Donato, el Xavier Villaurrutia, el Juan Rulfo y la condecoración del Águila Azteca, en Guatemala la Orden Miguel Ángel Asturias y es Doctor Honoris Causa de la Universidad de San Carlos. Todos estos honores no lo hicieron cambiar, le resultarían gratos por supuesto, pero lo más importante es que lo convirtieron en figura ejemplar, notable, muestra de que para quien cree en los libros y París, todo es posible. Una manera de comprender que sea donde sea, París está esperándonos a todos a la vuelta de la esquina. Aquí o fuera, hay guatemaltecos produciendo literatura de envergadura universal.

Etiquetas:Arturo Arias Augusto Monterroso Bárbara Jacobs escritores guatemaltecos Portada