Eran idénticas las cuaches, hijas del propietario de una marimba orquesta que viajaba por todo el país en camioneta, y una vez al año en avión a Los Ángeles, acarreando instrumentos, ocupados como para caer en cuenta de que las gemelas se quedaban a sus anchas en La Antigua, con la mamá encerrada sin luz ni ruido por los fuertes dolores de cabeza. Las dos salían todas las tardes sin recato, especialmente los miércoles, a desgastar suelas exhibiendo la falda corta, y a platicar con hombres cubiertos con piel de oveja. Se vestían diferente para no parecer la misma persona, aunque compartían el largo de cabello, las caderas anchas, caritas morenas y filudas, barbilla fina y labios pequeños. Pero la actitud sí era muy diferente, porque Vanessa era presumida y bastaba con mirarme a los ojos para que se encendiera de rabia, yo le caía mal, me despreciaba; mientras Pilar suavizaba el semblante, sonreía coqueta dispuesta a largas conversaciones al atardecer, contemplando la erupción del Volcán de Fuego al fondo, con la perspectiva de la esquina del Palacio de los Capitanes y el Portal de las panaderas. Una banca gris de concreto que fingía la forma de un somier mullido de sala era nuestro lugar preferido. Las flores despedían un aroma rico. El inmenso accidente geográfico despedía volutas de humo, como si fumara, o una fogata, o corría un río de lava que iba perdiendo poder y se apagaba al chocar con la resistencia de Barrancahonda.

A las cuaches también me las encontraba días antes de los exámenes, pidiendo milagros en el Calvario o remachando de madrugada con los libros abiertos por la Avenida de los Estudiantes, atrás de los campos de La Pólvora, por donde tuvo su negocio el padre de Rafael Landívar, el legendario poeta que escribió en latín para que nadie lo comprendiera y fue a morir en 1793 en Bolonia, llevándose la idea peregrina de que La Antigua ya no existía, que había sido totalmente destruida por el terremoto. Pero nada que ver. Allí estábamos nosotros, vivos y felices, aprendiendo de memoria ríos y capitales del mundo, paseando por la calle de terracería, con basura a los lados y más de algún chucho muerto, socializando.

El martes tres de febrero regresamos al tema de mi vocación, porque Pilar se enteró por otros que me iba a meter de cura, que pensaba hacer votos de castidad y pobreza, y expresó su completo desacuerdo y me rogó que lo pensara bien, porque solo tenemos una vida y no es gracia aislarnos huyendo del mundo.

—No es huir —aclaré con mucha seriedad—, porque siempre podremos ser amigos de confianza, e incluso podría escuchar tu confesión.

Prolongamos la conversación más allá de lo común, porque Vanessa continuaba en el cine, probablemente aburrida o muy entretenida a su manera, porque era coqueta. La función de largo metraje se alargó y entonces Pilar me ordenó que la acompañara a su casa, porque los focos del sector de Capuchinas estaban quemados y las tinieblas la asustaban, no quería sufrir un asalto, que la pasaran tocando o quebrarse el tobillo, y fuimos tomados de la mano, bordeando el busto en bronce del General Justo Rufino Barrios, sobre una columna pétrea circunvalada por un graderío piramidal.

Las campanas de la catedral doblaron, con ese dejo melancólico de la muerte. Me fue advirtiendo en el camino que, si ingresaba al seminario, ella se marcharía a Los Ángeles con su padre, quien viajaba todos los años en la época prenavideña y requería de su ayuda.

—Voy a ir pegada a la marimba, y si lo logro me quedo por allá para siempre.

Me pareció injusto, me quitaba protagonismo.

La fachada color amarillo canario de su casa tenía dos puertas al frente, por la del oriente se ingresaba a los dormitorios, y por la izquierda (donde estaba la guacamaya en azulejos) al salón donde practicaban los músicos golpeando con las baquetas las barras de madera entre semana. Aguardé afuera, porque no era tanta la confianza como para saludar a su mamá cocinando en una estufa mechera de gas. El poyo de leña servía apenas para los tamales con manteca de coche del Año Nuevo. De adentro llegó el sonido ininteligible del noticiero de la radio Monumental.

La noche estaba más clara que nunca por la luna llena inmensa, parda, casi amarilla, y el firmamento estrellado. No hicieron falta los focos quemados para vernos las caras. Me sentí inquieto, porque Vanessa estaba por aparecer, y supuse que se bajaría del carro o moto, pasaría enfrente sin notarme, y cerraría la puerta de sopetón. Pero Pilar regresó a tiempo, con un paquete de cigarrillos Plaza y la novela que me había ofrecido, empastada, de lujo, el tercer tomo de las obras completas, forrada con papel periódico. Leí en voz alta:

—Aura o las violetas, de Vargas Vila.

El autor estaba prohibido. Sobre su influencia se proferían maldiciones por aquellas líneas fatales: “Si la vida es un martirio, el suicidio es un deber”. Lo que condujo a lectores despechados a arrancarse la vida.

—Es una historia triste, que me hizo llorar —dijo Pilar.

Toqué con las yemas de los dedos la comisura de sus ojos, para secar cualquier resto de humedad, y entonces noté las señas de pintura en las pestañas y el brillo en los labios. Así no me animé a besarla, pero esa misma noche leí por completo el pequeño libro, absorto con la historia de la triste Aura, que sentada en un campo sobre violetas tuvo que aceptar la partida del compañero de juegos, quien regresó a buscarla años después, ilusionado, para encontrarla casándose con un viejo rico. El narrador volvió a la finca ya graduado, con botas finas y corbata, para nada. Me indignó la historia y el mal ejemplo, pero decidí mentirle a la tarde siguiente, porque íbamos a encontrarnos en las ruinas de Candelaria, a jugarme la fe detrás del enorme pedazo de ladrillos que cayó como una bomba durante el gran sismo de Santa Marta en julio de 1773.

La luna llena sobre el cerro del Cucurucho atraía los ladridos de los chuchos de sitio, más próxima que de costumbre, como un tren.

Leí toda la noche, hasta cerrar la obra con la sensibilidad revuelta, sin serenidad, y estaba pensando en la similitud y diferencia entre las cuaches cuando la tierra empezó a moverse, sin electricidad, la puerta que se abría y cerraba, una pieza de madera del techo colgaba como cuerpo ahorcado. Me lancé automáticamente debajo de la cama de alambres tensados con resortes, ahogado por la polvareda, y tras medio minuto de bamboleo salí al patio con la cajetilla de Plaza dispuesto a encender un cigarrillo para despedirme de la vida religiosa. No se puede cantar boleros sin fumar.

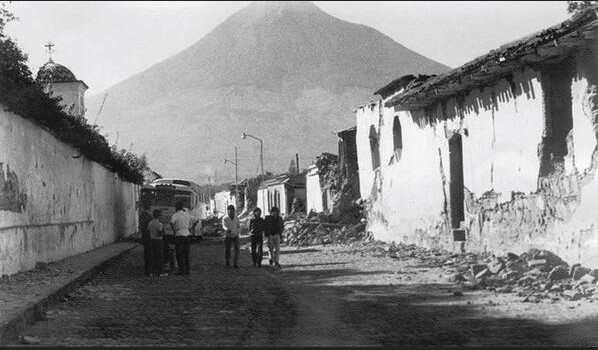

Mi hermano menor andaba por San Salvador, y se había salvado, porque su cuarto se derrumbó y los adobes cubrieron la cama. En la calle presencié el milagro de los cables eléctricos echando chispas y revolcándose como serpientes. Fueron horas de incertidumbre. Anduve todo el día vagando, constatando con mis ojos el derrumbe de las casas, los muertos que salían en camillas a las ambulancias de los bomberos, la rapiña de los nostálgicos llevándose pedazos de adorno de mampostería de las iglesias en ruinas esparcidos entre los escombros, dando tiempo para la hora acordada con Pilar para hablar del libro romántico, escrito con lenguaje empalagoso y falso. No le confesaría mi enojo por el argumento, pero pensaba decirle que no me iría nunca a ninguna parte, para que ella no sufriera como Aura. El terremoto me había hablado.

Llegué temprano a la ruina, que estaba revuelta y de difícil ingreso, porque muros medio sostenidos habían terminado de caer. Después del campo de futbol, saltando la alambrada, me escurrí en la nave principal del templo. No había nadie, estar allí con los temblores continuos no parecía inteligente. Dieron las cinco y temí que Pilar no se presentara, pero llegó retrasada más linda que nunca, aunque con pantalones, sin maquillaje, el cabello suelto y con tacones que le dificultaron el salto entre piedras y plantas de lechuguilla, que hacían de violetas, hasta llegar a mi lado para acomodarse sobre los ladrillos y buscar mi boca. Fue un beso rápido, sin el sabor que había imaginado, ni su perfume parecía el mismo.

—Solo estaré un minuto —dijo—, porque estamos cargando la camioneta para irnos a la finca de los tíos.

Me tomó las dos manos y me pidió que la viera detenidamente, y adivinara quién era, si Vanessa o Pilar.

Eran idénticas las cuaches pero muy diferentes, y no pude, así que ella se marchó a la carrera porque el camión ya estaba cargado y se mudarían a un patio y una carpa, hasta que partieran al final del año a Los Ángeles.

Etiquetas:Antigua Guatemala Literatura Memorias Portada Terremoto Vargas Vila