Ilustraciones: Amílcar Rodas

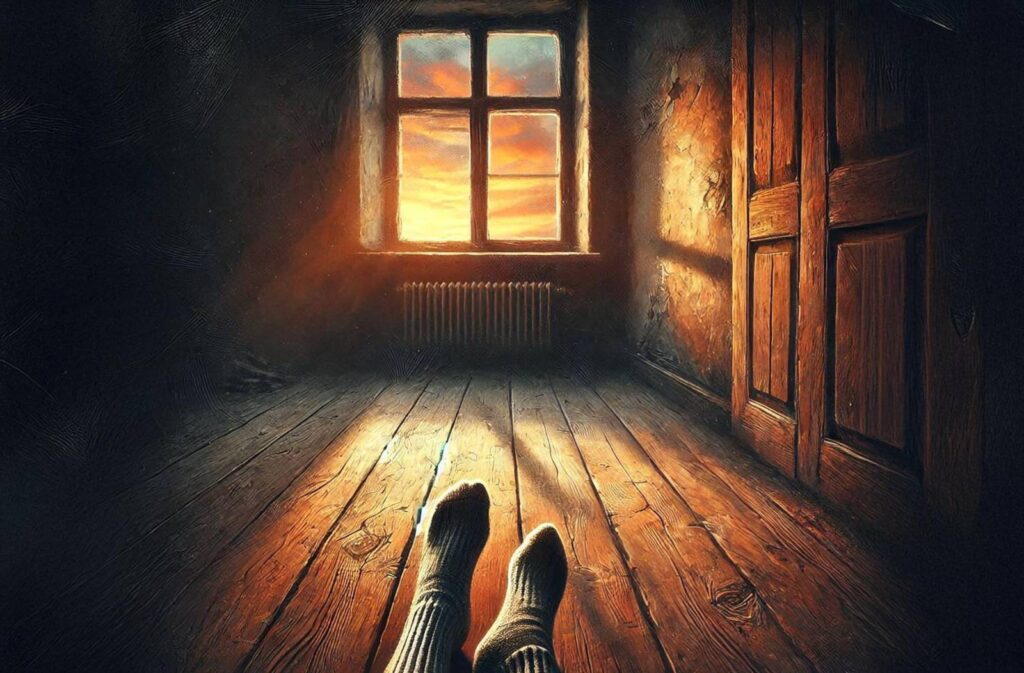

De aquel día, recuerdo, el cielo pintado con un celaje color anaranjado profundo y el crujir de las duelas de madera al caminar. Mis pies con calcetas de lana se desplazaban con facilidad por la habitación provocando huellas sonoras: de la ventana al escritorio y de allí a la librera en donde detuve mi paso para arreglar el maremágnum de libros desordenados de los anaqueles. Debió haber sido noviembre, por los celajes y las calcetas que me cubrían las piernas hasta las rodillas para protegerme del frío, cuando mi atención recayó en un librito rezagado en la retaguardia de unos tomos de la Enciclopedia Universal.

El pequeño ejemplar tenía la pasta de cuero, era de corta estatura y regordete, y mantenía su porte gracias a una trabilla de cuero, cinturón bien ajustado, que al remover respiró con soltura poniendo a mi vista cientos de hojas transparentes de papel cebolla impresas con letra de hormiga, que archivaban recuerdos impresos: tarjetitas de primera comunión, turnos de procesiones, esquelas, volantes informativos, novenas, telegramas, hojitas manuscritas, y hasta un ticket de camioneta de la línea dos.

Mi curiosidad me llevó a espulgar con detenimiento aquel bello texto de época, de pasta verde, editado a finales del siglo XIX por una editorial católica de Madrid, la cual advertí, por rúbrica de la primera página, pertenecía a mi abuela materna.

Sentada en el suelo me entretuve leyendo las fechas, acontecimientos y sucesos de las viñetas: la participación de nacimiento de un pequeño de fecha 1897; una esquela del año 1901, el recorte de periódico con el onomástico de un chiquito. Y varios recortes de revistas con fotos de jóvenes señoritas, que por el rasgo de ojos y la pronunciada nariz, concluí que se trataban de parientes no tan lejanas, quizás mis tías abuelas.

En esas estaba, desempolvando el pasado, imaginando mapas genealógicos según fechas y genética, cuando sucedió lo inesperado: el embudo del tiempo. El momento preciso en el que se conoce una verdad, se experimenta una epifanía. La órbita de los planetas de desvirtúa por un golpe y se revelan dimensiones inimaginables. Descubrimientos pequeños que, a la larga, y con el paso del tiempo, pueden ofrecer respuestas a males o traumas familiares, hechos que por centurias se han callado por siempre y se han guardado con candado. Sucesos manuscritos que al salir a la luz mueven y trasmutan sentimientos y montañas. Notificaciones hechas en pequeños papelitos, muchas veces doblados, para que fuera más difícil abrirlos y conocer sus secretos.

Aquella tarde, pedí perdón a mi abuela, a quien nunca conocí, por la infidencia, por llegar hasta aquel pedazo de papel de cuaderno escolar rasgado, escrito con caligrafía filosa y educada en tinta color sepia, en la cual mi tío abuelo le pedía perdón a su hermana, mi abuela, por el desmán a cometer, por el pecado, porque “ya no aguanto más el peso de la angustia y de la vida”.

“Perdóname, por favor, María, por esta flaqueza. Por lo que tú pronto conocerás. Por quitarme la vida”. Perdóname por mi suicidio”.

Una pequeñísima descarga de electricidad me recorrió el cuerpo y me dejó más fría que una estatua de mármol al leer aquellas palabras. Por el drama de mi tío abuelo, quien en ese mismo instante nacía y moría para mí, pues en mis mapas genealógicos jamás fue mencionado.

Sentí el dolor y la angustia de mi ancestro, ese aleteo involuntario en el estómago, como lo describía mi madre cuando la noche comenzaba a comerse el día, revuelo de ala de mariposa negra que hemos sentido muchos del clan por décadas o siglos cuando nos asalta la incertidumbre.

Pensé en el ruido del disparo, pensé en la sangre. Imaginé la carrera para avisarle a mi abuela sobre la tragedia. Sentí su dolor y su llanto al leer la nota y en la sangre escurriéndose por las ranuras de las duelas de madera como goteras rojas.

Con el pequeño papel entre mis dedos, sin saber dónde esconderlo, sintiendo culpa por haber encontrado el secreto, imaginé a mi abuela, en la otra latitud del tiempo, con su prematura cabellera blanca desde antes de los cuarenta, vestida de negro desde el día que se casó, para cumplir una promesa impuesta a sí misma; esconder la nota implacable, la confesión atormentada de su hermano, en el lugar más personal y sagrado para ella, en su misal personal, en la parte última, marcadas con un hilo rojo, en donde se podían leer las plegarias de misericordia y el perdón de las almas, precisamente en donde yo las encontré.

Etiquetas:Portada Tragedia traumas familiares verdad