Guatemala es señalada a nivel mundial por la enorme cantidad de niñas violadas sexualmente cada año – sólo de enero a julio de 2024 hay 33 mil 897 registros de nacimientos de madres entre los 10 y los 19 años- cifras aproximadas de una tragedia incuantificable que afecta a quienes la protagonizan como delincuentes, como víctimas, como familia, como testigos pasivos. Este fenómeno nos afecta como sociedad al obligarnos a aceptar la violencia como forma de vida. El horror que las cifras revelan se concreta en una sociedad pervertida por el odio y el malestar, por la falta de respeto, por una violencia que mata a la niñez y con ella, a la justicia.

La cultura promovida por la corrupción ha naturalizado la violencia como ejercicio de poder común. Los secuestros, las torturas el asesinato, las desapariciones durante la guerra contrainsurgente dejaron instalado en el subconsciente colectivo el mensaje de que la rebeldía se paga con la muerte. Las violaciones y la esclavitud sexual también son parte de esa cultura que concibe los cuerpos de las mujeres como botín de guerra y como mercancía.

Con la venia y el silencio cómplice de las instituciones, la trata de niñas y adolescentes es asumida socialmente como un negocio más que reporta millonarias ganancias. No hay una condena ni mucho menos prevención, más bien aquiescencia. Igualmente sucede con la violación sexual: se da por sentado que así ha sido, así es y así seguirá siendo. Sucesivas generaciones de mujeres han sufrido la violencia sexual, reproduciendo y transmitiendo el dolor, el asco, la confusión. A la vez, la herencia patriarcal ha modelado a los chapines como borrachos irresponsables, maridos infieles-golpeadores, abusadores, violentos. Esa masculinidad guatemalteca es una camisa de fuerza que les impide a los hombres desarrollarse libremente y los obliga a aparentar ser bien machos.

Pese a las limitaciones que esa cultura de corrupción plantea, ha existido y sobrevive una cultura otra que promueve la justicia social, la colaboración y el bienestar colectivo. Personas de toda condición rechazan la violencia y proponen formas pacíficas de convivencia que nos permitan vivir con seguridad, aportando al bien común. De allí surgen organizaciones que movilizan conciencias y mentalidades, que promueven transformaciones, que dan pasos en beneficio de sus comunidades. La lucha por los derechos humanos de la niñez y la juventud tiene precedentes antiguos que dan cuenta de la preocupación que sus condiciones han provocado a lo largo de la historia, y de las acciones que se han tomado para abordar su solución.

Recientemente se presentó la iniciativa de ley 6430, (Ley para prevenir el abuso sexual infantil) que busca la protección de niñas de 14 y 16 años víctimas de violación sexual. En el proceso de discusión y concepción de dicha propuesta participaron niñas y adolescentes que tienen su propia posición política como sujetas conscientes de sus problemas y sus potencias.

Hablar de las niñas en Guatemala nos remite inevitablemente al crimen de Estado cometido durante el gobierno de Jimmy Morales en contra de 56 niñas bajo su resguardo que murieron encerradas en un supuesto hogar seguro que había sido ampliamente denunciado como una institución donde había violaciones sexuales y todo tipo de abusos, y donde las niñas habían manifestado su descontento por el maltrato.

El 8 de marzo de 2017, Día Internacional de las Mujeres, un grupo de niñas que había escapado de los tormentos del cautiverio fueron sometidas por la fuerza, encerradas bajo candado en una habitación donde murieron y asfixiadas y quemadas 41 de ellas, en uno de los crímenes más execrables que se han visto en este país. Aun así, la impunidad del sistema ha dilatado los procesos, poniendo piedras en el camino de la justicia.

Imaginar cómo puede ser la vida de una criatura en esas condiciones nos aterroriza. La fragilidad de una chiquita sometida por la fuerza, la ejecución de violencia cotidiana descarnada y cruel, el abuso sexual, son imágenes grotescas que nos intimidan, nos obligan a sentir miedo, a doblegarnos o, al contrario, a indignarnos y repudiarlos. La quema de las niñas quedó impregnada en el imaginario como un hecho que evidencia hasta dónde puede llegar la crueldad y la capacidad destructiva. Y de manera paradójica, hasta donde llega la capacidad de oponerse al poder, hasta dónde el deseo de libertad.

Decenas de niñas en el país se han organizado en torno a sus necesidades y demandas. Hay niñas que son sujetas políticas: ellas mismas se reconocen como tales, saben que tienen derechos, voz propia y la potencia para trabajar en favor de ellas y sus congéneres. Considerarlas “menores”, como sinónimo de incapaces, es un error. La niñez en Guatemala experimenta la realidad en sus cuerpos, saben cómo los trata la sociedad y el Estado. Por eso muchas veces eligen trabajar para apoyar a la niñez, por darle condiciones para desarrollarse, por evitarles el dolor de ser abusada.

En medio de este panorama tan complejo y a veces desolador, hay esperanzas, por pequeñas que sean. Para mí es buen augurio que las niñas aparezcan en los medios denunciando y demandando justicia. Verlas me hace pensar en ellas y sus futuros como seres más luminosos, con más posibilidades. También me parece importante que ellas mismas sean quienes opinen y decidan. Que sean actoras de sus vidas.

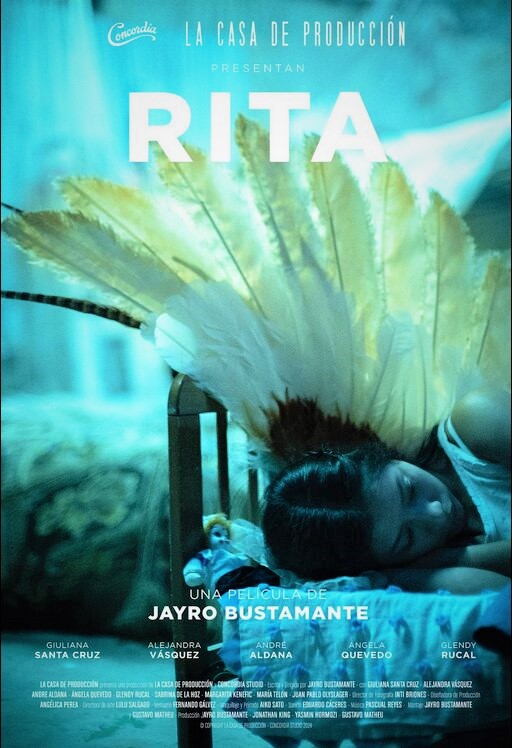

Que, además, ahora las niñas sean protagonistas en la literatura y el cine, nos habla de una presencia ineludible que genera reacciones. A propósito, fui a ver Rita la película de Jairo Bustamante que interpreta aquel suceso desde una óptica artística muy particular, y creo que es necesario que el público la vea, que hable al respecto. El equipo que la produjo y la publica ya hizo su parte, ahora la toca a la opinión pública ejercer ese derecho que aquí poco se estila.

Las niñas en Guatemala son el punto más débil de la sociedad, en el sentido de ser las más vulnerables ante la corrupción y la violencia. La deuda que el Estado tiene con las niñas, adolescentes y mujeres es inmensa, quizá impagable. Para empezar, su obligación es detener la violencia en su contra, prevenirla, enfrentarla, penalizarla. Seguir ignorando este flagelo es aceptarlo. Y aceptarlo es condenarnos a seguir siendo una sociedad sin dignidad.

Cuando las niñas crecen en condiciones adecuadas, se dotan de instrumentos para ser autónomas y cultivan sus potencias, se convierten en mujeres que aportan a la sociedad. Las niñas que reciben cariño y apoyo familiar, que se sienten seguras en su entorno, cuentan con bases más sólidas para constituirse como integrantes de sus comunidades.

Conseguir que las niñas crezcan en condiciones que les permitan ser personas libres es prioritario para que la democracia se consolide y florezca. Porque si se erradican las violaciones, se castiga a los violadores y se sanan las heridas, la sociedad en su conjunto puede avanzar hacia relaciones más armónicas. El bienestar de las niñas es índice de sociedades bien encaminadas.

Etiquetas:Abuso infantil Ana Cofiño Crimen de Estado Guatemala Hogar Seguro Virgen de la Asunción Iniciativa de ley 6430 Niñas Niñez Portada