Por Rodrigo Rey Rosa, en colaboración con Sayda Lux

En plena pandemia, Sayda hacía planes para viajar al Norte desde Cunén, un pueblito maya-quiché en el altiplano occidental guatemalteco. Tres años antes, su madre había muerto durante una operación quirúrgica, poco después de que su padre emigrara a Miami, Estados Unidos. Una tía de Sayda, que vivía en la Ciudad de Guatemala y trabajaba como doméstica, terminó de criarla. A los diecisiete años, Sayda se había graduado de perito contadora, y comenzó a estudiar inglés en una academia particular. Pasó varios meses en busca de empleo en la ciudad –en bancos, en restaurantes, en casas particulares–, sin resultados. Volvió a su pueblo y trabajó durante algún tiempo en una gasolinera. Ahí, alguien le dijo que era posible viajar de manera clandestina a los Estados Unidos, como lo hacían, con varia fortuna, tantos compatriotas. En vista de que no veía la posibilidad de comenzar a construirse un futuro, Sayda tomó la arriesgada decisión de viajar al Norte. La familia la apoyaba, y su hermano y un primo hermano decidieron acompañarla en esta peligrosa aventura. Consiguieron dinero prestado para pagar a los “coyotes” que los conducirían a través de México y un poco más allá de la frontera. “Hay distintas modalidades para viajar con los coyotes –cuenta Sayda–. La más económica costaba unos ocho mil dólares. Esa tomamos nosotros. La más cara, en la que se camina mucho menos a pie, vale el doble”.

Una madrugada a mediados de octubre –según recuerda Sayda— los tres jóvenes quichés se pusieron en camino. Como equipaje llevaban una pequeña mochila cada uno, con una sola mudada. Cerca de un sitio llamado “Gracias a Dios”, junto con un grupo de unas quince personas, cruzaron a pie por un punto ciego la frontera entre Guatemala y México, y así se convirtieron en ilegales. De ahí hasta Puebla viajaron hacinados en “trocas” y furgones, casi siempre de noche y por caminos secundarios. De día se refugiaban en “bodegas”, con muchos otros migrantes, en pésimas condiciones. “Nos daban solo dos tiempos de comida, y a veces uno nada más. Arroz, frijoles, tortillas y de vez en cuando huevos. En algunas bodegas nos tuvieron varios días. Como estábamos muy apretados, se aguantaba el frío que hacía por la noche. Pero cuando nos tocaba dormir a la intemperie era horrible”, cuenta Sayda. “Había que bañarse frente a todo el mundo y los primeros días no quise hacerlo, pero después ya me acostumbré.”

En las afueras de Puebla los alojan en un galpón con varios grupos de migrantes provenientes de todas partes del mundo. Aquí logran comprar víveres. Una semana más tarde una señora les dice que van a seguir hacia el norte en autobús. Partirán en grupos pequeños, y más adelante se reunirán con los demás guatemaltecos con quienes iniciaron el viaje. El autobús se detiene en un retén de migración y unos guardias suben para interrogar a varios pasajeros. Sayda dice a los guardias –según los coyotes le habían instruido que dijera— que es originaria de Benito Juárez, Chiapas. Le hacen recitar los primeros versos del himno nacional de México, le preguntan cuáles son los platillos típicos de Chiapas, el nombre del Presidente… Ella pasa la prueba, pero su primo, que no tiene todas las respuestas, se ve en problemas. Luego, cuando los guardias registran al hombre que viaja a su lado y encuentran documentos de identidad guatemaltecos, el primo y su acompañante son obligados a bajar del autobús. Tendrán que regresarse a Guatemala. “Mi hermano y yo pasamos por milagro –dice Sayda–. Si Dios no nos ayuda, no pasamos”.

Después de dos días de viaje en autobús, llegan a un sitio llamado Altar (8,500 almas), que está en el desierto y es el último poblado de este lado de la frontera entre México y Estados Unidos. Los alojan en otra bodega. Aquí la gente es más amable, alimentan con generosidad a los migrantes. (Sayda llora por su primo.) Les entregan teléfonos con saldo para que, si se extravían, puedan comunicarse. Sayda llama a su familia en Cunén y pregunta por el primo, pero nadie sabe nada. Antes de continuar, deben esperar dos o tres días. Sayda sufre una hemorragia nasal que no consigue detener. Sin embargo, decide lanzarse a la travesía del desierto de Sonora, uno de los más grandes del mundo, cuya vasta extensión comparten México y los Estados Unidos.

La travesía del desierto es la coronación de este viaje en busca de futuro. (El plan de Sayda era trabajar en Miami para saldar la deuda contraída por sus familiares con los coyotes, y luego ahorrar lo suficiente para construirse una casa en el valle de Cunén, El Quiché.) Los coyotes han entregado a cada migrante una mochila nueva con ropa de camuflaje militar para atravesar el desierto –un sudadero, una gorra, un pañuelo–, y unas pantuflas con suela de esponja para andar en la arena sin dejar huellas. Llevan también tortillas de harina, frijoles y nachos, unas manzanas, coca-colas, suero y dos galones de agua pura. “Esto me pesaba demasiado, pero yo quería seguir”.

Se ponen en marcha en fila india; las mujeres delante, luego los niños (en aquel grupo iban cinco) y por último los hombres. Caminan de noche por senderos pedregosos. En la oscuridad, la pequeña Sayda cae una y otra vez sobre las piedras. Se dobla un tobillo y se le hace muy difícil andar. Unos compañeros que los rebasan por el sendero les dicen: “Ustedes, así, no van a llegar. No lo van a lograr”.

Duermen de día, a la intemperie. Se reabastecen de agua en un abrevadero para el ganado. Llevan bolsas de basura grandes que usan de colchón. Les habían dado también unas cabezas de ajo “para que nos pusiéramos en los pies para ahuyentar las serpientes”.

Una madrugada llegan a un lugar en lo alto de una montaña donde se reúnen varios grupos de migrantes. Más allá de una extensa planicie conocida como “La Planada”, se alcanza a ver la valla fronteriza. Los guías detectan, con largavistas, unas patrullas de Migración. Se enteran de que en esa zona acaban de capturar a un grupo de migrantes, y deciden cruzar la frontera por un pasaje alternativo, en una región montañosa dominada por un prominente cuerno de roca llamado “El Picudo”. De ahora en adelante viajarán en grupos de dos o tres. Entregan un radio a cada grupo para mantenerse en contacto, pues los teléfonos dejarán de funcionar al salir del territorio mexicano.

Por fin llega el turno del grupo constituido por Sayda, su hermano y otro guatemalteco, un joven ex policía (“que tenía demasiadas deudas en Guatemala”). El ex policía ofrece llevar la pesada mochila de Sayda –y así lo hará hasta que, ya en territorio estadounidense, se separan.

Poco después de cruzar la frontera, por el radio les explican que el grupo que los precedía fue interceptado por una banda de secuestradores de migrantes (una nueva especialidad local cuyo sistema consiste en atalayar a los ilegales que logran cruzar hasta ahí, para capturarlos y pedir rescate a sus familiares). El coyote que guiaba a este grupo resultó herido de bala; no hay noticias sobre los compañeros migrantes. Recomiendan a Sayda y a su hermano continuar con suma cautela.

Caminar con las pantuflas que les han dado para no dejar huellas es más arduo de lo que una puede imaginar, cuenta Sayda, “sobre todo con un tobillo doblado”. Su hemorragia se ha vuelto recurrente, y así, con la nariz sangrando, le toca caminar a esta menuda, y uno habría dicho frágil, jovencita proveniente de Cunén, durante ocho noches por el desierto, después de pasar los días escondidos ella y su hermano entre los arbustos y los espinos…

Se extravían dos o tres veces pero, guiados por medio del radio, vuelven a encontrar la via correcta para llegar al “Levantón”, donde los recogerán en un automóvil.

En algún sitio entre Texas y Florida, después de cuarenta días de viaje, el 28 de noviembre del 2021, Sayda y su hermano se reunen con el padre, que ha venido a hacerles encuentro. Se enteran de que su primo ha conseguido volver sano y salvo, “aunque traumatizado”, a Guatemala. Continúan sin más percances hasta Miami, donde Sayda vive desde entonces, empleada como cocinera en un restaurante de comida mexicana, con un sueldo de doce dólares por hora.

“A veces no puedo creer que estoy acá –cuenta Sayda un año más tarde, cuando ya ha logrado pagar las deudas contraídas para el viaje y comienza a enviar remesas regularmente a su familia en Guatemala*—. Cuántas veces no me vi a mí misma que me quedaba ahí tirada y no podía seguir andando por el desierto, con un tobillo doblado y sangrando y sangrando por la nariz.”

Le pregunto si no le importa usar su nombre real en este artículo, si no teme que por él puedan detectarla las autoridades. “Aquí me conocen por otro nombre”, revela con una sonrisa divertida.

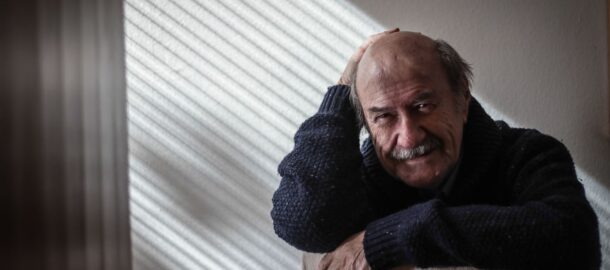

*Rodrigo Rey Rosa (Guatemala, 1958) es Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias y su obra le ha valido el reconocimiento unánime de la crítica internacional. Sus libros han sido traducidos a varios idiomas. Autor del “El cuchillo del mendigo” (1985), “El agua quieta” (1989), Cárcel de árboles (1991), “El cojo bueno” (1995), “Que me maten si…” (1996), “El material humano” (2009), entre otros. “Carta de un ateo guatemalteco al Santo Padre” es su última novela.

Etiquetas:Literatura guatemalteca Rodrigo Rey Rosa Sayda Lux