Las pequeñas bancas de cemento sin respaldo del parque de San Sebastián eran ideales para leer por las tardes, bajo la sombra de las ramas de los árboles de variadas especies, tras la fila al sur de inmensas palmeras adoptadas de clima cálido. El ocio se disfrutaba frente a la fuente, contemplando a la derecha la ermita en ruinas y, a la izquierda, la avenida bulliciosa por donde pasan las camionetas cargadas de agricultores que van de regreso a casa o vienen cargando bultos de cebolla en la parrilla o muebles de madera de Nahualá armados con clavos de cabeza plana.

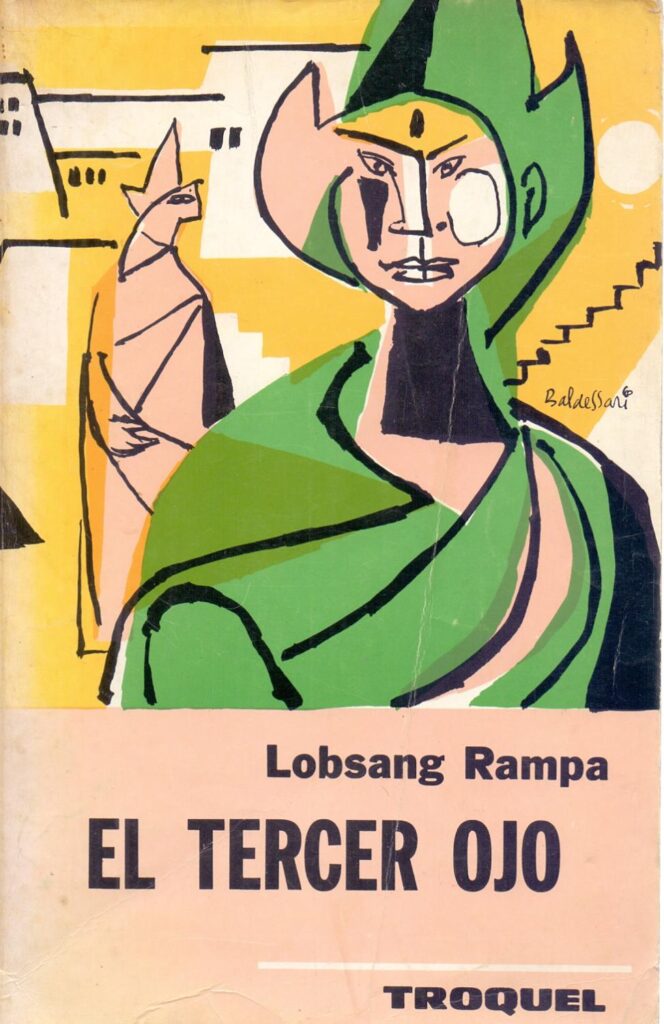

Esa tarde, estaba leyendo absorto al falso lama Lobsang Rampa, cuando aún no sabía que se trataba de una invención, porque el relato se sentía tan auténtico y lo era, porque todo lo que puede suceder, sucede. Lo que más me intrigaba entonces de la historia era el poder que tienen unos pocos privilegiados para captar el aura de los demás, ese resplandor que flota alrededor de los cuerpos, para cuya identificación yo me ejercitaba y esforzaba hasta creer ver sutiles destellos, no solo alrededor de la cabeza, como en las pinturas de los santos, y que muy pronto se desvanecen. Al Lama le habían hecho una intervención en la chakra del tercer ojo, dotándolo del poder para identificar el color del aura de cada quien. Yo estimulaba el centro de la frente, practicando en el parque, y hasta me inscribí en clases de Kung Fú, pero renuncié luego de la primera lección, tras escuchar al gran maestro, profesor de tiempo completo de Educación Física del Instituto Normal, advirtiéndonos que poco a poco aprenderíamos el arte de sacar ojos con los dedos y arrancarle los testículos a nuestros enemigos, lo que me pareció distante de la cultura pacífica del Tibet.

Esa tarde de octubre, ya sin lluvia, fuerte viento y con los primeros celajes del año detrás de los volcanes, capté por primera vez el resplandor rojo alrededor de un mendigo jorobado, con pita de lazo en la cintura en lugar de cincho para que no se le cayeran los pantalones, vistiendo retazos, de quien se decía que estaba loco, pero no hacía daño a nadie. Iba atravesando la calle con dirección a los canastos donde venden atol de ceniza y tostadas con aguacate, frijoles y salsa. Se quedó retirado de la venta, esperando con prudencia que la hija de la vendedora le llevara una taza bola humeante con el atol espeso y algo de morder envuelto en papel periódico. El mendigo se situó a comer pegado a la ruina, donde por las noches pasan descomiendo los transeúntes sin hogar o los habitantes de los cerros. Allí, en ese rincón, la luz roja brillaba más que nunca, y sentí un cierto temor por lo inexplicable, como imagen de bulto en una gruta ritual.

Al terminar de alimentarse, volteó la mirada hacia mí y me clavó las pepas de los ojos, como entendiendo que yo lo había descubierto, que podía captar su aura, porque se incorporó rabioso y corrió hacia mí, cuando yo estaba leyendo con descuido la parte donde el narrador descubre una momia de sí mismo, producto de una encarnación anterior. Cerré el libro, dejando doblada la punta de la página, y escapé del mendigo que me persiguió y alcanzó por la tienda de las hermanas del Obispo, en la Avenida del Desengaño, cuando cambié hacia la banqueta opuesta, porque el que previene no es cobarde, pero el mendigo hizo lo mismo hasta que me embistió como toro, con el hombro en punta, golpeándome directo el antebrazo, empujándome en contra del muro, sin hacerme perder el equilibrio, y ante la desventaja corrí sin voltear a comprobar si su aura era de color rojo pasión o anaranjado de orgullo.

Esa noche padecí un fuerte dolor en el antebrazo, que se fue extendiendo por la clavícula hasta el cuello y el hombro, y me costó dormir, porque tuve que mantenerme mirando al techo, como cadáver en ataúd, y ante cualquier intento de movilidad sentía dolor punzante, y pasé días medianamente incapacitado para cargar objetos, alzar el brazo o aplaudir. Como medida precautoria cambié mi rutina de lectura en San Sebastián, prefiriendo la hamaca en el corredor de la casa, al lado de las macetas y el sofá de mimbre, para evitar otro encuentro físico con el jorobado, a quien afortunadamente no había enfrentado, pero la ciudad es pequeña e imposible para esconderse por el resto de la vida. No pudo ni el militar revolucionario X, con orden de captura, quien se refugió en la casa blanca de la esquina, donde pasó años asomándose a través del vidrio, oculto detrás de las cortinas, aunque todo el mundo murmurara sabiendo que allí estaba escondido, por la cantidad que se consumía de pan, cigarrillos y el octavo de los jueves, pero la policía no iba por él, porque no era peligroso y ya estaba preso, sin causar molestias ni representar gasto público.

El sábado, todavía recuperándome del golpe, me encaminé al mercado y, sobre la Calzada Santa Lucía frente a una venta de pintura colonial, vi venir caminando al jorobado rabioso, pero esa vez no andaba solo, ni hablando en voz alta ni maldiciendo, sino sirviendo de lazarillo a un mendigo ciego, quien con la mano encadenada a su hombro derecho se dejaba guiar.

Me escondí detrás de la carrocería de un pick up para vigilarlo y, en un momento dichoso, quizá por efecto de algún deslumbramiento de sol, capté el aura amarilla de los dos mendigos místicos ¿Se podía cambiar de aura según la condición? ¿Ser un día una cosa y luego otra? Mi escaso poder adquirido fallaba, o el aura era cambiante. Y como quise estar seguro, seguí a los mendigos y los alcancé cuando se detuvieron en la esquina de San Jerónimo, y entonces fui yo quien embistió al jorobado, pero ni se movió, era de acero, y volteando el rostro iluminado me dirigió una mirada dulce y pidió disculpas por el estorbo.

—Por nada —dije.

Ellos siguieron su camino en una pausa del paso de vehículos, ayudando el jorobado loco al ciego que confiaba, sin necesidad de ver para creer, en dirección del parque de San Sebastián.

Todavía me dolía el brazo, y dudé del lama Lobsang Rampa, cuyo verdadero nombre era Cyril, cuando verde era su resplandor saludable, y cuando se tornó azulado por la devoción, se cambió legalmente los apellidos a Kuon Suo.

Ya no busco el resplandor en los demás, ni de quienes transitan por las calles o se amontonan en el mercado, pero temo que algún día vuelva a asaltarme el destello rojo y deba alejarme a toda prisa por seguridad. Del jorobado sería mejor cuidarse, nada de repartir limosnas ni verlo a la cara por nimiedades.

Etiquetas:Antigua Guatemala El tercer ojo Lobsang Rampa Memorias Méndez Vides Portada Resplandor