El duelo para los que han perdido seres queridos, mujeres queridas, debido a actos de terrorismo de pareja es una cosa torcida. Como bien lo ha analizado Snyder en No Visible Bruises, los sobrevivientes suelen culparse a sí mismos, a su negligencia o su ceguera, con una dureza inaudita. No protegieron lo que más querían; no notaron lo que debió haber sido claro ante sus ojos; no detuvieron al depredador. El dolor que no se separa, ni un milímetro, de la culpa o de la vergüenza, se atora antes de llegar propiamente al duelo, quedándose en un limbo informe donde las palabras pierden sentido y la conexión con los otros y con el mundo se desvanece poco a poco. Las familias se fugan hacia adentro, escondiéndose hasta de sí mismas.

¿Con qué derecho pueden exigir justicia al Estado cuando no fueron capaces, ellos mismos, de guarecer a los suyos, a la suya, del peligro?

El sistema a cargo de culpar a la víctima, además, empieza a funcionar cuando las cosas todavía están frescas y, luego, no se detiene de ninguna manera a lo largo de los años. Es una maquinaria metódica y aplastante. Está ahí, funcionando a la perfección, entre los que susurran: si no la hubieran dejado ir a la Ciudad de México, si no hubiera tenido novio de tan chica, si hubiera sabido elegir mejor, si se hubiera esperado al matrimonio para tener relaciones sexuales, si hubiera tomado una mejor decisión, si no se hubiera equivocado. Y está también ahí, después, sin importar el número de años, entre los que apuntan que los padres pasaban mucho tiempo fuera de la casa, la madre trabajaba, el padre no le daba suficiente dinero, los novios la asediaban, las mujeres la querían. Está en las miradas turbias y las sonrisas fingidas. En la conmiseración. En los que se sienten a salvo y elaboran esa línea moral que divide el nosotros del ustedes. Está en la exigencia imperiosa, ineludible, apabullante de que se culpe a la víctima y de que te inculpes con ella. Está en la exigencia imperiosa, ineludible, apabullante, de exonerar al asesino a toda costa.

Uno no aprende a callar; uno es forzado a callarse.

A uno le callan la boca.

Durante muchos años no supe qué responder a la pregunta ¿cuántos hermanos tienes? La mera posibilidad de escucharla me ponía a temblar. Y la contestación, cuando me decidía a darla, no era más que un galimatías en crescendo: había tenido una hermana, pero ya no la tenía; no la tenía ya, pero tendría para siempre una hermana; tuve una hermana; tendría una hermana. Luego del primer momento incómodo, si el interrogador carecía de modales o de empatía, seguían las preguntas: ¿y era mayor o menor? Temiendo que, luego, empezara la indagación sobre el cómo, el cuándo, el porqué, optaba por bajar la vista y alejarme. Con el tiempo, me di por vencida. Contestaba que no tenía hermanos para no llorar, para no crear una confianza que no existía, para no dar explicaciones, para defenderme y, sobre todo, para defenderla. O no contestaba del todo. Cambiar de tema es un oficio que se aprende con el tiempo.

Fueron muchos años así.

En Poem to a Sad Daughter, Michael Ondaatje le habla a su hija de dieciséis años. Agridulce y nostálgico, el poema recorre los tropos típicos de la relación entre padres e hijos cuando se hace presente la adolescencia: la divergencia de caminos, la búsqueda de identidades propias que alejan al adolescente de la casa, la rebeldía justificada o la resistencia fútil. Liliana lo habría encontrado cursi, me temo; pero tal vez habría cedido un poco ante el cariño incuestionable que emana de la voz lírica. Aunque el padre se niega a dar consejos, tiene que aceptar, se diría que, a regañadientes, que el poema es, a su manera, tal vez a su pesar, una primera lección. Un gran consejo tutelar. Quiérelo todo, le recomienda a su hija, si te vas a quebrar, quiébrate tratando de salir y no de entrar.

Tengo hasta hoy la impresión de que ese verano de 1990 Liliana estaba intentando salir. Liliana ya iba de salida. Después de tantos años de gaslighting, después de los años en que Liliana aprendió a acceder a las demandas del oso para así calmarlo, después de años de lucha, de resistencia, de negociación, de batalla, Liliana estaba por fin en su camino hacia afuera.

Lo quería todo y lo amaba todo. Exigir lo imposible era su vocación. Eso, que aprendimos en casa, que nos enseñaron a las dos nuestros padres, fue reforzado después en libros y poemas, planos y edificios, canciones, nubes complicadas, campus universitarios, viajes, tertulias infinitas, amigas entrañables. Cuando nos quebramos, Liliana, cuando la maquinaria patriarcal nos alcanzó para triturarnos el cuerpo y el corazón, para arrasar con el pasado y con el futuro, fue, sí, intentando salir. De eso no me cabe la menor duda. Iba ya hacia fuera, más allá, creyendo profundamente, honestamente, provocativamente, que otra vida era posible.

Otro amor.

En una bolsa que alguna vez contuvo un regalo de navidad, estrecha y tricolor, Liliana guardó la carta que nunca le hizo llegar a Ana, un par de notas arrancadas de cuadernos escolares, y las cartas que yo le escribí desde Estados Unidos. En mi última misiva, la del 9 de marzo, le contaba de mi nueva vida, de mis embates en un sistema universitario más interesado en la producción cuantitativa que en su responsabilidad social. Hacia la mitad del escrito, que era largo, le contaba también que había ido al cine a ver Camille Claudel, “una escultora de la que Rodin se alimentó por años y que finalmente fue recluida por treinta años en una clínica de salud mental. En vida nadie la reconoció y su obra no empezó a tener reconocimiento sino hasta los ochenta. La película me impresionó por muchas cosas, por la vocación enfebrecida de Camille, por el cuidado del padre por lo que llamaba los talentos de Camille, y obviamente por su destrucción. Creo que muchas mujeres hemos creído que nuestro final como creadoras es la destrucción como bomba romántica. Yo me llené de rabia por ese crimen, y por tantos otros que ni siquiera vislumbramos, y me convencí que, al salirme de México, yo iba escapando de esas voces que te animan: ahí está el vacío, ¿no lo ves? Tírate. Aviéntate al abismo. Porque yo no quiero para mí ni para ti, ni para nadie, un final así; porque la destrucción y el desencanto no son un romanticismo ardiente sino un romanticismo asesino. Porque estamos aquí sí, llenas de talentos, no para alimentar la maestría vampírica de otros, ni para caer ciegas en el abismo de la locura, ni para cargar una piedra como San Jerónimo. Estamos aquí con el peso encantado de la existencia y la ligereza, la ligereza plácida del sueño, porque tenemos muchas cosas por decir, hacer, pensar, repensar, recrear; porque nuestro punto de vista es nuevo para una historia que lo ha negado, usurpado, ciento de millones de veces; porque tenemos que decir: ¡Ya basta! Ni el dogma del amor, ni el de la fama, ni el del dinero van a poder destrozar algo mucho más firme e inocente a la vez, el deseo insensato, tímido, arrebatado por vivir, por vivir y por crear otro vivir, algo más hermoso, algo más justo. Para eso es la voz y la mano”.

Raúl Espino Madrigal recuerda que, alguna vez, mientras retozaban sobre el pasto de los jardines de la UAM, Liliana le prestó un libro. De entre sus páginas, inesperadamente, brotó una tarjeta postal. Era tuya, me dijo. “Una foto en blanco y negro con unos hippies encuerados a bordo de un tranvía. Al reverso, el texto: algún día vendrás aquí y la pasaremos increíble”.

El actor River Phoenix murió en 1993 y, Selena, la famosa cantante mexico-americana, en 1995. Cuando me enteré de sus decesos me los imaginé juntos de inmediato. Liliana, River y Selena, y los hippies encuerados, en la ladera de una montaña muy verde, desde la cual todavía es posible avizorar las aguas rítmicas del Pacífico. Hay perros y gatos en su entorno: por ahí anda Fausto. Por ahí anda la Kinski. Hay palabras. De vez en cuando se oye el eco lejano de sus risas. Es de tarde, una tarde de verano cubierta por una fina luz dorada que, poco a poco, cede su espacio a la oscuridad.

Todavía se oyen sus susurros.

Y siguen vivos.

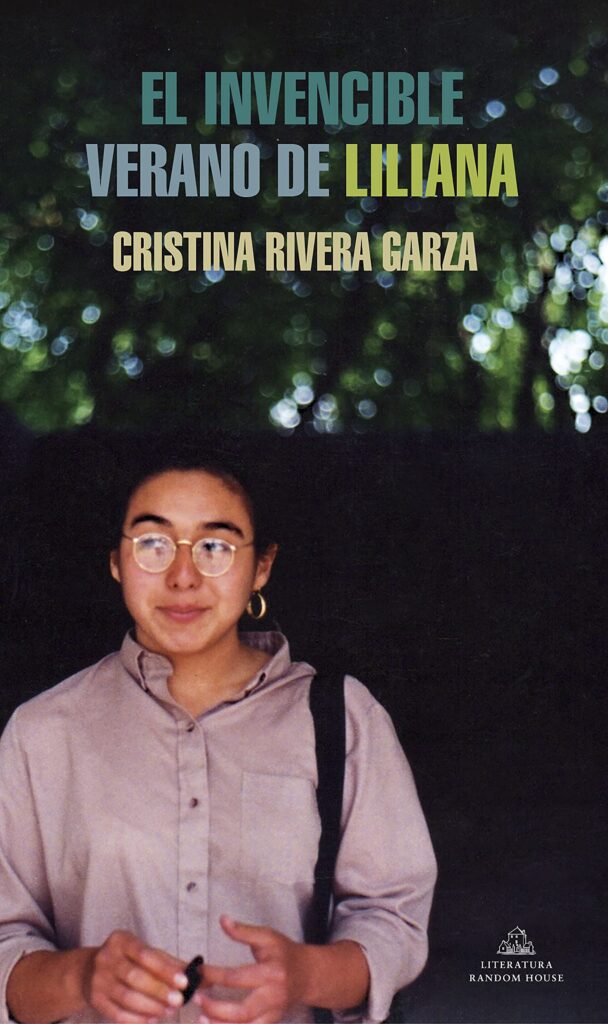

© El Invencible verano de Liliana, Literatura Random House, 2021.

Cristina Rivera Garza (México, Tamaulipas, 1964) es narradora y poeta. Licenciada en Sociología por la UNAM, maestra y doctora en Historia Latinoamericana por la Universidad de Houston. Ha sido merecedora de diversos premios internacionales, entre los cuales destacan el Premio Roger Caillois para literatura latinoamericana, Premio Anna Seghers para literatura latinoamericana y en dos ocasiones el Premio Sor Juana Inés de la Cruz, por sus libros Nadie me verá llorar y La muerte me da.

Etiquetas:Cristina Rivera Garza Duelo Femicidio Literatura Periodismo Portada Premio Pulitzer