«En el espacio del poder, el poder no aparece como tal, sino que se disimula bajo la […] organización del espacio«.

Henri Lefebvre, La producción del espacio

Aún en el privilegio, es difícil para la condición miguateca no evocar con asombro la considerable cantidad de pasos que se caminan turisteando en alguna ciudad de Europa. Asombro, porque esta condición entiende a la actividad del caminar como un mero loisir propio del turismo, y que expira una vez se aterriza de vuelta en La Aurora. Al retorno en la normalidad guatemalteca, el carro reconquista la actividad de las piernas y el tráfico mutila horas al día, cada uno de los días.

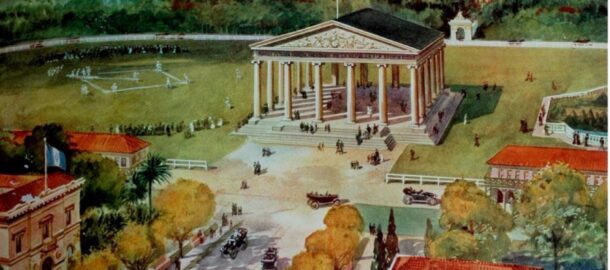

La falta de imaginación y la monocromía que caracteriza nuestro discurso político nos malacostumbra a apelar a la coyuntura para explicar el hecho que nuestras existencias transcurran tanto tiempo en pequeñas celdas de metal, tabla-yeso y block. Sin embargo, la falta de este espacio, que aquí nos arriesgaremos a llamar espacio vital, nunca ha sido una mera consecuencia de nuestras limitadas opciones político-electorales. Tampoco se debe a falta de fundamentos tecnológicos: en las ciudades, la humanidad ha podido mejorar su nivel de vida a través de mejoras en salud pública, la densificación poblacional genera eficiencias y nuevas actividades económicas basadas en servicios, así como nuevas actividades culturales.

El abordaje del problema demanda entonces innovaciones conceptuales en lo político-discursivo. Necesitamos, como se me ha dicho en estos días, “pensar fuera de la caja”.

Para empezar, está la cuestión de conceptualizar un bien público. Un santo grial en el repertorio político miguateco. La comodidad que provee el atajo mental de pensar dicotómicamente, entre lo privado (à la feudo latifundista) y lo estatal (à la Unión Soviética) limita el espectro donde la mayoría de bienes y servicios propios de una ciudad para vivir se encuentran. El mantenimiento y construcción de calles amplias libres de obstrucciones, sistemas de drenajes y alcantarillados, la limitación del ruido y los cielos sin contaminación visual son todos bienes públicos que demandan un nivel de abstracción política que va más allá de creer que todo lo que no sea una finca cercada o un condominio con garitas es colectivización de la vida pública.

Además de reconocer su existencia y su posibilidad, es necesario también una reflexión en torno al diseño institucional que permita la creación y mantenimiento de bienes públicos. Por ejemplo, en el caso de la construcción de grandes avenidas para facilitar la movilidad de los ciudadanos, es necesario que exista un marco normativo que regule la cesión de suelo para la apertura de nuevas vías, la protección de zonas verdes y la preservación del patrimonio arquitectónico. La libertad de los propietarios para disponer de sus terrenos debe estar sujeta a consideraciones de interés público, como la accesibilidad, la seguridad vial y la calidad ambiental. En este sentido, la propiedad privada no puede ser entendida como un derecho absoluto, sino como un derecho condicionado por el bienestar colectivo y el interés general. Sin embargo, también es imprescindible que el interés general sea bien representado a través de decisiones emanadas desde la institucionalidad democrática del Estado y no reivindicaciones aisladas que traicionarían este balance de derechos al cual se está apelando. Una suerte de paradoja lockeana: la limitación prudente y racional del derecho absoluto de la propiedad privada gesta nuevas formas de libertad en la vida moderna.

La administración de nuevas formas de administrar y pensar los bienes públicos también requiere de otra forma de concebir la relación económica entre el Estado y sus ciudadanos. Herencia de esa nociva lógica transaccional en la cual se ha enmarcado el diseño institucional desde los 80s, los impuestos se piensan como una “contraprestación de servicios”, donde el ciudadano paga por recibir “algo” a cambio. Una vez más, esta lógica limita pensar, por ejemplo, que toda la institucionalidad requerida para potencialmente tener una ciudad con bajos niveles de contaminación auditiva y visual cuesta dinero, y que no es un “servicio” fácil de conceptualizar como tal como si lo puede ser tener agua potable en los hogares. Concretamente: la moral fiscal debe ser emancipada de esa lógica transaccional y para así empezar repensar los marcos de finanzas municipales que permitan el financiamiento de bienes públicos.

Finalmente, la vida densa en ciudad también requiere de nuevas nociones de coexistencia y de reconocimiento del otro. No hay otra experiencia tan formativa en vida republicanos como el compartir transporte público y ver al rostro a personas que nunca uno habría visto en existencias que van de centros comerciales y a los “nos reservamos el derecho de admisión”. Allí podríamos empezar a denazificar la ciudad y crear nuevos espacios vitales.

Etiquetas:Bienes públicos Ciudad Espacio público José Luis Moreira Portada