La cancha de fútbol era un tierrero detrás de la planta generadora de electricidad, al borde de una línea de palos de matasano que separaban el suelo firme del cauce del río Pensativo, a donde llegaban escurridas las pelotas que luego nos tocaba ir a rescatar a los reclutados para correr y aplicar cal en polvo sobre los límites de la cancha, a cuenta del privilegio de presenciar los partidos en primera fila, aunque sólo existiera una larga primera fila de público alrededor, familiares de los jugadores titulares, de los mejor dotados, ágiles y atrevidos, a quienes correspondía la gloria de los goles o la vergüenza, porque en el fútbol a la fuerza uno gana y otro pierde, aunque el buen Padre Montserrat no se cansara de repetir que todo es vanidad y el empate sabio, contradiciéndose, porque era obvio que le encantaba lo mundano, que su equipo ganara porque llevaba su apellido, y los patojos eran diestros, leales y le habían jurado que antes de marcharse de vuelta a España, acatando instrucciones del superior franciscano, ganarían el trofeo dorado en su honor, en la cuadrangular de despedida.

—Si lo hacen que sea por ustedes —pidió—, porque serán ustedes quienes se eleven hasta las nubes.

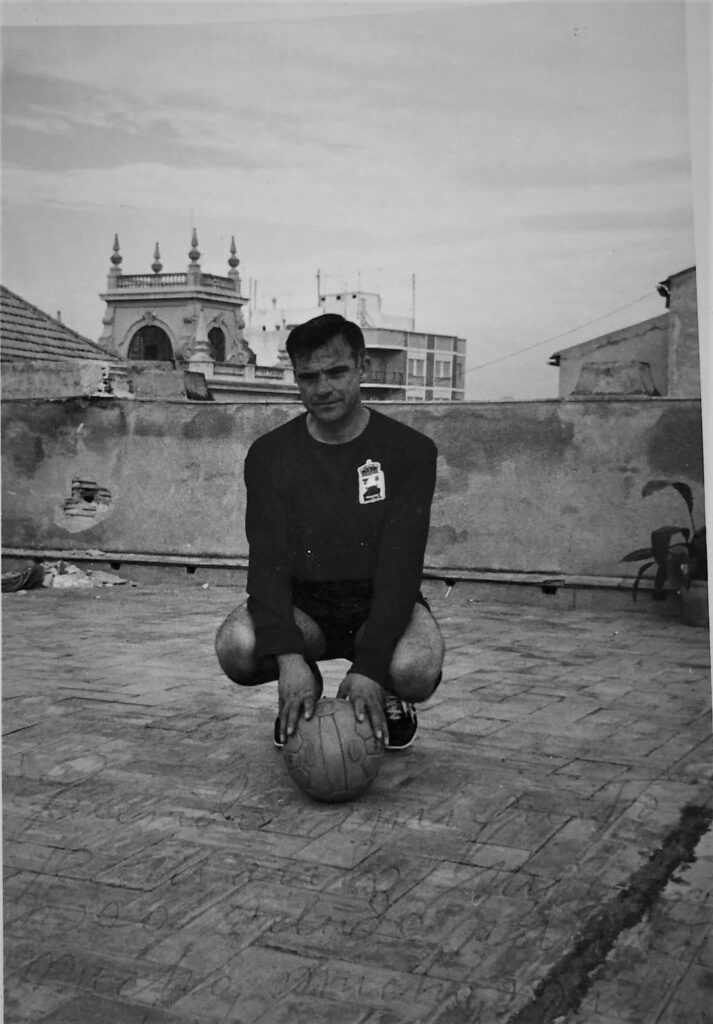

Al Club Montserrat pertenecía mi hermano mayor, a quien se le facilitaban todos los deportes, porque destacaba en el fútbol y básquet, iba de madrugada a tirarle con escopeta a los venados, y era genial con la raqueta de tenis, el deporte blanco que lo estaba distrayendo del grupo de la iglesia, a donde llegaba cada vez menos, donde fue acólito y se alejó presumiendo la nuez en el cuello y los gallos al hablar.

A mi hermano no le gustaba que yo lo acompañara a la cancha; sin embargo, ayudó para que me aceptaran como recogedor de pelotas, porque prefirió que estuviera por allí para hacerle los mandados, nada de jugar o brillar como deseaba, hasta que los astros se pusieron de mi lado.

La costumbre de los entrenadores y de los viejos era tomar cerveza en litro en la caseta debajo del ciprés, en los intermedios y al finalizar, para contentarse. Excepto el Padre, quién solo consumía agua helada, aunque aquella mañana de inauguración de la cuadrangular en su honor hubiera dudado entre una bebida de naranja, por lo fresco, y otra de uva, por el vino. No se quería marchar, él había decidido morir en el país a donde llegó como misionero a los treinta años, donde se sabía querido y, fuera de toda costumbre, no tenía enemigos ni era objeto de quejas con el obispo, porque se decía que despedía aires de santidad. La obediencia mandó, y ya tenía arreglada la maleta, ligera como corresponde, con el par de hábitos café que alternaba y usaba hasta cuando jugaba fútbol con zapatos de tarugos en lugar de los caites usuales que le enfriaban los calcañales y quizá provocaban los dolores de rodillas.

El llamado a la celebración deportiva se anunció repetidas veces en misa y por la radio Monumental, en el programa deportivo de la noche, porque hacía falta un equipo para promover el evento. Estaban inscritos tres, el del Padre Montserrat, que seguramente iba a resultar triunfador, y dos más, pero hacía falta un cuarto, y yo me propuse llenar la solicitud apuntando a once jugadores sin consultar si estaban disponibles porque no eran estrellas, y los organizadores me aceptaron la lista con el mínimo número como una rara excepción, porque nos necesitaban, bajo el nombre de Once Truenos, sin consultar con los elegidos ni disponiendo de tiempo para entrenar. La competencia sería el domingo, después de la misa de las seis treinta, usando pantaloneta azul y camiseta blanca, pero los contrincantes llegaron vestidos igual, cada quien con lo que tenía, y a la hora del partido se rifó quienes se quedarían con la camiseta puesta y quienes desnudos, para evitar la confusión.

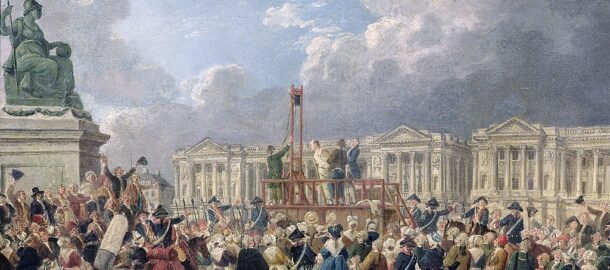

Padre Montserrat

De los once que comprometí, sólo acudimos siete, y para evitar el desastre obtuve refuerzo de los cuatro más chispudos del equipo que acababa de perder contra el Club Montserrat, negociado, mientras los ganadores festejaban a la mitad de la polvareda luciendo el uniforme de la Furia Roja española donado por el almacén El Único. Se concentraron al centro de la cancha, un nudo saltando, abrazados, con el Padre Montserrat en medio, y mi hermano feliz, porque había metido uno de los dos goles que les dieron la victoria.

Los cuatro delanteros perdedores tenían ambición y ganas de seguir luchando, y olvidados de la fatiga se ofrecieron voluntarios para apoyarnos, evitando que se suspendiera el encuentro, pero una vez integrados tomaron el control, a mí me mandaron de portero y al resto a la defensiva, haciéndome sentir como capitán de barco con tripulación amotinada. Nuestro contrincante tampoco era un equipo de campeones, así que les ganamos, o digo, les ganaron los jugadores agotados tras tres horas de correr de ida y vuelta, porque estaban como endemoniados y sacando chispas nos condujeron felices a disputar la final contra el mejor equipo que había tenido en su historia el barrio de San Francisco.

Busqué la aprobación de mi hermano, porque íbamos a enfrentarnos, y ganara quien ganara, siempre habría uno de la familia en la tarima de premiación, levantando el trofeo, pero a él no se le pasó la idea por la mente ni fingió agrado. Dos padres de familia del Club Montserrat fueron a poner la queja con el árbitro, porque los Once Truenos no estaban completos, y los sustitutos pertenecían al rival de toda la vida, lo que no parecía justo, pero ¿qué es justo en la vida?

El Padre tuvo que intervenir para que se admitiera la excepción cristiana, porque no importaba ganar sino jugar. A mí me estrechó la mano y me habló al oído apartándome del grupo.

—Recuérdale a tu hermano que no deje de acudir a misa una vez que yo desaparezca de este mundo.

Por un momento creí que el Padre estaba enfermo, que iba a morir antes de llegar a viejo, y se lo comenté al equipo cuando estaban descansando o ejercitándose a la sombra de los árboles de matasano.

—Tal vez nos corresponda perder —me atreví a sugerir.

Recuerdo sus miradas de asombro, inquietos y disgustados, porque nada qué ver, ellos no jugaban para perder, ni cuando perdían. El Gato, que era el más alto, de ojos verdes, recio, cargador del turno de salida en todas las procesiones, me tomó del cuello como para ahorcarme y desconfiando de mi conciencia me retiró de la portería que percibió en riesgo, y juró que él no iba a permitir entrar pelota alguna, y a mí me lanzó a la cancha, a correr porque estaba fresco, a meter goles por todos ellos, y me propuso apostar a que si nos ganaba el Club Montserrat él me pagaría tanto o de lo contrario yo a él, pero me negué a sellar el pacto.

—El Padre Montserrat se va porque quiere, no está luchando para quedarse con nosotros, se va por voluntad propia, así que a su equipo le toca perder —argumentó el Gato.

Al medio de la cancha nos enfrentamos los dos hermanos. El mayor con ojos que echaban lenguas de fuego, porque le parecía una insolencia de mi parte que me atreviera a retarlo, advirtiéndome que no dudaría en lanzarme una patada violenta en las canillas para sacarme de la cancha y del fútbol para siempre.

El Padre Montserrat dio el pitazo de arranque cuando el sol estaba más encendido que nunca, el sudor me empañaba los ojos y mi hermano amenazaba con aplastarme la nariz. Los mágicos cuatro refuerzos desgastados continuaban felices, sacando energía de donde ya no quedaba y parando todos los tiros al marco, mirando de reojo en la tarima la codiciada copa dorada que se llevaría el equipo ganador.

Mi hermano se dirigió al lado opuesto persiguiendo la pelota y yo anduve evadiéndolo sin ocupación, salvo por algunos pases cortos y los errores de siempre, con cambio de cancha a medio tiempo y ovaciones contenidas. El Gato se había convertido en una muralla de acero, que no dejaba pasar por el arco ni a las avispas del diablo.

La tensión fue en aumento entre los jugadores del Club Montserrat, a quienes se les empezó a notar el rostro afligido. Mi hermano intentaba romper la defensa lanzando trallazos, pero la pelota revotaba en los parales, pasaba de largo o la atrapaba el Gato, y de tantos nervios se olvidó de mí, a quien nadie estaba cuidando, no reparaban en mi presencia, hasta que en los últimos segundos del partido su portero se sumó al remate en un tiro libre y el Gato tuvo la ocurrencia desesperada de lanzarme un pase de mano a medio campo, cuando el portero corría desesperado de vuelta a su sitio, pero yo llevaba la ventaja, volé alentado por los gritos de mi equipo, y en un instante genial estuve a solas frente al marco vacío, bastaba dar un suave empujón a la pelota, pero le pegué con la punta del zapato muy por debajo y la vi elevarse más allá de mi estatura, continuó todavía más alto, y pasó sobre el travesaño besando el metal, hasta las nubes.

Mi hermano prefirió más adelante el tenis y se marchó de la Antigua siguiendo el ejemplo del querido Padre Montserrat. Los Once Truenos no volvimos a pisar la cancha del Pensativo tras aquella mañana inolvidable.

Etiquetas:Antigua Guatemala Club Montserrat Futbol Literatura Memorias Méndez Vides Portada