Desde hace varios días que tengo una espina en la yema del dedo índice. Es pequeñísima y, entre más le pongo atención, más se me clava en la carne. Cuando menos lo espero, me lastima. Y es que las espinas son una realidad de la vida y a mí esta me gusta recibirla sin guantes, a manos llenas. En especial cuando una se arriesga a cultivar un jardín. A cada momento, mientras se conjuga el verbo jardinear, se corren verdaderos peligros: el sol mancha el rostro, los gusanos payasos provocan fiebre si caminan sobre una, los rosales escriben historias de sangre sobre la piel, los mosquitos me exponen al dengue con su constante asedio y los cactus son los reyes de la ironía, con sus dardos finos como agujas de bordar. Uno de ellos, como dije antes, se quedó clavado en este dedo que luego de varios días ya parece una uva Allison.

Cinco, seis días, he estado probando a sacarme la espina con pinzas, con lupa, con aguja, con alfiler. Nada. Ya lo intentó mi mamá, mi prima, mi hijo, mi hermana, una amiga y yo, otra vez. Nada. Con cada intento, más se ensarta la condenada y como mi mente es de todo, menos razonable, pues se le ha dado por recordarme aquella canción de “eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón…”, por lo que ahora, son dos las espinas de las que debo salir. Así que, con todo y mi dedo astillado, tuve que irme a dar clases a la Escuela Municipal de Artes Visuales, en donde tengo muchos alumnos de todas las edades.

—Eso de sacarse la espina es difícil —me dijo una estudiante de pintura—. Ese su dedito ya parece cereza…, pero ¿sabe qué? Pídale a Dios que la ayude, porque si de espinas se trata, él se las sabe todas… Recuérdese que a él le clavaron no una, sino una corona entera y sin derecho a quitársela. Así que pídale, mi reina, ya va a ver cómo mi Señor le saca la espinita y su dedo mejora. Ah, y métalo en una infusión de manzanilla calientita para que se desinflame.

Yo mejor no respondí y suspiré profundo, con ese consuelo que me está dando, no necesito porras.

Al regresar a casa, se me ocurrió preguntarle a un buscador de internet. “Vamos a ver”, me dije, “aquí hay tutoriales para todo”. “¿Cómo sacarse una espina?”. Buscar. Mientras Google pensaba, recordé varias espinas de las cuales me ha costado salir a lo largo de los años.

La más costosa y legendaria fue una de pescado. “No comamos nunca aceleradamente ni demasiado despacio; lo primero haría pensar que procurábamos ganar tiempo para comer como glotones…”, rezaba la recomendación del Manual de urbanidad y buenas maneras de Carreño, pero yo, aquella tarde olvidé mis buenos modales y le hinqué el diente a una exquisita mojarra con tal fe que me tragué una espina. A la infame no se le pudo ocurrir nada mejor que ensartarse en mi garganta e impedirme respirar. Me fui a la emergencia del hospital y regresé a casa con la intrusa todavía en mi tráquea, una radiografía para inmortalizar su paso por mi vida, una gran cuenta por pagar y la recomendación de comerme una penca de bananos, una olla de arroz cocido y/o beberme un par de vasitos de aceite de oliva. Y menos mal que empecé por los bananos, porque cuando llevaba unos catorce, la espina ya andaba de vagabunda por mi intestino. Después de aquella experiencia, mi norma se volvió la de comer mojarras con toda la parsimonia y el silencio posibles, aunque reconvenga las normas del Manual de Carreño.

La muy detallista de la internet se quiso pasar de lista y me ofreció un inventario interminable de opciones: sacarse una espina de rosal, sacarse una espina de cactus, sacarse una espina de pescado, sacarse una espina de puerco espín… Sacarse una espina con bicarbonato, con aguja, con alfiler quemado, con tenacita de dentista, con un vaso, con un hilo, con cinta para ductos. Y la última de las opciones: “No se preocupe, las espinas salen solas”. Ese ya es tema de filosofía, pensé, y dejé esa frase como tema de meditación trascendental.

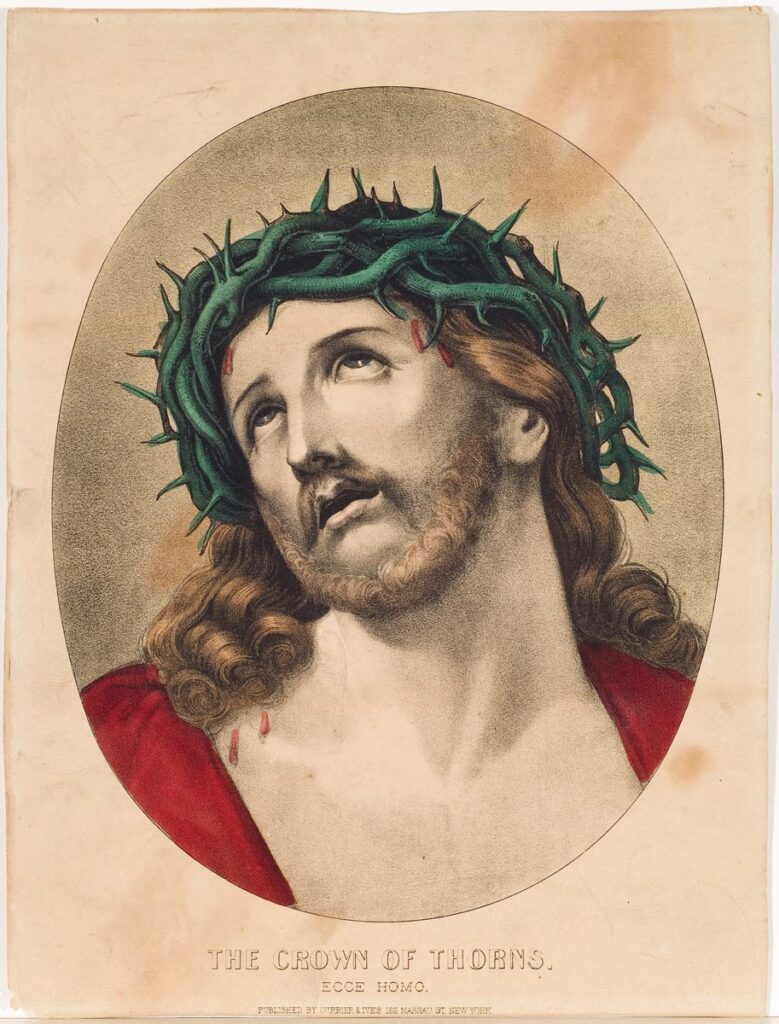

Pinché el vínculo de la espina de cactus y mientras me redirigía a la solución, recordé otra historia de espinas. Un viernes de hace unos años, andaba vagando con unos amigos por la Catedral de Notre-Dame –antes que le diera por arder–, cuando vi una multitud alrededor de un señor que hablaba en un español bastante aceptable. Ya era un poco tarde y mis compañeros de viaje me apresuraban para ir a comer. Pero la curiosidad mató al gato y tuve que ir a averiguar cuál era el gran interés de aquel grupo. ¡Tas, que al lado del señor había una urna de cristal resguardando la corona de espinas de Jesús! El encargado de su seguridad daba detalles de su llegada a la catedral y como me encantan las historias me quedé a escuchar un poco.

Resulta que después de la crucifixión de Jesús, la corona de espinas que le pusieron los soldados romanos para burlarse del “rey de los judíos” anduvo de mano en mano, en calidad de reliquia. Según relató el guardia y guía de la catedral, hay suficiente evidencia histórica para seguirle la ruta a la corona y luego a las espinas que en total fueron casi setecientas. Este último detalle, pienso, da cuenta de la paciencia y las habilidades manuales de la milicia de antaño. ¡A qué hora trenzaron tantas espinas en los bejucos que conformaron la aciaga guirnalda! Pero, sigamos con el relato. Antes de la Séptima Cruzada, Luis IX de Francia se la compró al emperador romano Balduino II de Constantinopla quien la había empeñado en unos bancos venecianos, a cambio de un préstamo de miles y miles de piezas de oro. Luis IX la rescató, proveyó el dinero para saldar la deuda real de su colega y construyó una capilla para recibirla en Francia. Luego, para la Revolución Francesa, fue depositada en la Biblioteca Nacional de París y no fue sino hasta el siglo XIX que llegó a la Catedral de Notre-Dame de París. Sin embargo, nunca falta un pelo en la sopa, en este caso, una espina. Al parecer, Luis IX era muy generoso y le dio por hacer regalos sagrados individuales a otros miembros de la realeza europea y desarmó la corona. Cuando esta noticia se dio a conocer, las santas espinas se convirtieron en objetos de comercio. De esa cuenta, hay espinas sacrosantas regadas por toda Europa e incluso en Estados Unidos, guardadas con todo primor en delicadas urnas de cristal, oro y piedras preciosas.

Cuando recuerdo el tamaño de esas púas y la cantidad que llevaba la santa corona, veo mi dedo y la espinita empieza a parecerme más que risible… Aquella tarde, corrí a la tienda de souvenires de la Catedral y me compré una coronita de espinas plástica, con forma de llavero para llevar conmigo como prueba del absurdo que subyace a la condición humana. Después de este breve ensimismamiento, regresé a la computadora y encontré las siguientes instrucciones: “Sáquese una espina/astilla de manera fácil con cinta para ductos. 1. Limpie el área. 2. Pegue bien la cinta sobre la parte afectada, cubriendo la punta de la espina o astilla. 3. Espere 30 minutos. 4. Despegue la cinta de un tirón y, si no funciona la primera vez, repita dos o tres veces más. 5. Advertencia: …” “Muy bien”, pensé, y ya no leí la última oración, este método está fácil, si me dedito fuera peludo, hasta depilado quedaría… Así que me lavé y sequé “el área afectada”, pegué la cinta y vi la hora. Olvidé la hora.

“Por fin me saqué esa espina, amiga”, me dijo Sarita una tarde de estas, en un sepelio. El tráfico nos encerró un par de horas en una cómoda sala funeraria, con buen café, sánguches y galletas, así que la ocasión resultó propicia para hacer lo que más nos gusta: conversar y conversar. Compartir nuestras historias, desenredar relatos no muy claros de la memoria compartida y especular sobre la vida, de haber sido como la soñamos cuando fuimos jóvenes. Ahí, sobre la mesita, junto a nuestras tazas vacías, quedaron varias espinas de las galanas y ponzoñosas que, como dice una de las opciones de internet, salieron solas. Con nuestros corazones más livianos y los estómagos felices, salimos a torear el tráfico y a atesorar los encuentros que aún son posibles en esta ciudad. Una por una, a lo largo de más de seis décadas, me he ido sacando una variopinta colección de espinas. Las invisibles, esas a las que les canta Maná en Corazón espinado o Metallica en Espina adentro son acaso las más dañinas y perniciosas. Con toda la sabiduría, el tiempo va permitiendo que de vez en cuando, en memorables encuentros familiares, de amigos o mejor aún con nosotros mismos, esos embates implacables, esos golpes funestos que se adentran en nosotros nos vayan abandonando, como sus huellas en nuestros espíritus y nos vuelvan más livianos y más libres. Recuerdo por ejemplo a Shakespeare en Romeo y Julieta, cuando reflexiona sobre el amor: “Es demasiado áspero, demasiado grosero, demasiado bullicioso, y pincha como una espina». Suspiro y me doy cuenta de que, por fortuna, la canción de la espinita se ha ido de mi mente, pero la espina del dedo aún sigue ahí. Cuando veo el reloj, ¡ya transcurrió hora y media! “¡Ay Dios!”, me digo, y me pregunto cuál sería la advertencia que ya no leí en la internet, si la cinta para ductos se deja más tiempo del indicado.

Presiento que la fatalidad me acompaña, mientras se me viene a la cabeza aquella rola de Amparo Ochoa, Las espinas lacerantes del destino, veo mi dedito y me muero de la aflicción ¿Me quito la cinta o no me la quito?

Etiquetas:Cactus Catedral de Notre-Dame Corona de espinas Espina Gloria Hernández Jardín Literatura Portada