Los desafíos climáticos que enfrentan países como Guatemala están profundamente relacionados con la “ruptura metabólica” que varios/as académicos/as críticos/as atribuyen al capitalismo. Este concepto, desarrollado por teóricos como Brett Clark, John Bellamy Foster y Stefano B. Longo, se refiere a la disrupción de los ciclos naturales por las acciones económicas del sistema dominante y la relación entre los seres humanos y la naturaleza debido, no simplemente a la presencia humana o al crecimiento de la población mundial, sino fundamentalmente a la organización capitalista de la producción, distribución, intercambio y consumo. En este comentario ofrezco un resumen de esta problemática y su relevancia urgente para el caso de Guatemala.**

La ruptura metabólica se refiere a la interrupción y desequilibrio de los ciclos naturales (o metabólicos) debido a las actividades económicas capitalistas. En varias tradiciones de pensamiento crítico se argumenta que el capitalismo, con su enfoque en la acumulación infinita de capital y la explotación intensiva y extensiva de los recursos naturales, desestabiliza las interacciones sostenibles entre la sociedad humana y el medio ambiente y las lleva al punto mismo de la ruptura metabólica. En el caso guatemalteco, este fenómeno se ve agravado por la versión criolla del capitalismo neoliberal, lo que en otros trabajos he llamado el cacifismo, y su carácter agresivamente extractivista, monopólico y represivo.

La ruptura metabólica es ruptura porque implica una discontinuidad o disrupción significativa en los ciclos naturales de nutrientes y energía. En un sistema ecológico sano, los nutrientes y materiales fluyen de manera continua y equilibrada entre los seres vivos y su entorno. Pero el capitalismo, con sus presupuestos capitalocéntricos y su enfoque en la producción industrial y la explotación de recursos naturales, rompe estos ciclos. Por otro lado, la metáfora del metabolismo describe la relación material y energética entre una formación social capitalista y la naturaleza. Así como el metabolismo en un organismo se refiere al conjunto de procesos químicos que mantienen la vida, el metabolismo social-natural se refiere a los flujos de energía y materia entre los humanos y su entorno. La producción capitalista altera estos flujos naturales, creando un metabolismo “perturbado” o “disfuncional” que no puede sostenerse a largo plazo sin causar daño e incluso colapso ambiental y ecológico.

En Guatemala, la agricultura intensiva de los monocultivos, orientada principalmente hacia la exportación y a la ganancia, ha llevado a la degradación del suelo, el agua, la deforestación y la contaminación de amplios ecosistemas desde la región pacífica azucarera hasta las Verapaces e Izabal, la región norte del Quiché y el transcurso de la Franja Transversal del Norte, así como la selva petenera. Este proceso es un claro ejemplo de una ruptura metabólica, donde la tierra es explotada sin consideración por su capacidad regenerativa, agotando los nutrientes del suelo y reduciendo su fertilidad a largo plazo; el agua es desviada, capturada, acaparada en represas o contaminada con residuos o descargas químicas.

Con el avance de los monocultivos extractivistas también se expande la deforestación que inevitablemente compromete la capacidad de esos ecosistemas para regular el clima, el ciclo del agua, la renovación de los suelos, empeorando los procesos de desertificación y exacerbando la vulnerabilidad al cambio climático en todo el país.

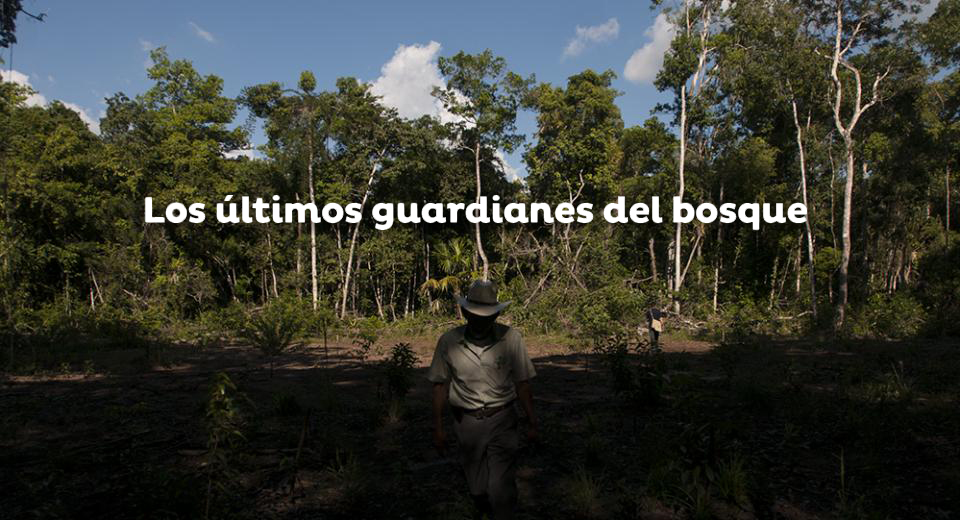

Una de las peores formas de deforestación es la que resulta en la tala de árboles en lugares como la selva tropical petenera para convertir los bosques en pastizales para expandir la industria ganadera -la industria con el peor impacto ambiental de todas las actividades agrícolas. Como parte de la lucha contra el cambio climático debemos abandonar el consumo de la carne y sustituirla por dietas basadas en plantas. Solo esto podría liberar enormes cantidades de tierra que actualmente se desperdicia y se utiliza para la agricultura animal, lo que permitiría restaurar ecosistemas naturales, mejorar la biodiversidad, secuestrar carbono y mitigar una parte importante del cambio climático, sin mencionar también los impactos en la salud.

El impacto de los monocultivos, la acaparación y desviación de ríos y la deforestación extensiva ha llegado ya a un punto crítico en Guatemala. Aunque el sector azucarero no es singularmente responsable por la deforestación del pacífico guatemalteco y, mucho menos, el empeoramiento de la crisis climática en Guatemala, de todos modos escuchamos a algunos empresarios azucareros lamentando la falta de lluvias para irrigar sus bastas extensiones de tierras privatizadas e intensivamente explotadas por décadas. Después de décadas de este y otros monocultivos más recientes como la palma aceitera, la acaparación de ríos y la destrucción de bosques y sus correspondientes formas de vida silvestre en la Costa Sur, las Verapaces, El Petén y otros lugares, las lluvias son hoy más erráticas y extremas que nunca, así como lo son también las sequías.

El uso intensivo de los recursos hídricos para la agricultura capitalista y otras industrias que se han beneficiado de una anarquía total en el uso y acceso al agua en Guatemala es otro ejemplo que muestra las consecuencias de la sobreexplotación de ríos y acuíferos. En todo sistema capitalista el objetivo principal de la actividad empresarial es, por supuesto, la maximización de rentas y ganancias. ¿Pero significa eso que el capitalismo deba también sacrificar la vida misma para maximizar sus resultados supuestamente racionales? ¿Es la naturaleza una simple “externalidad” sujeta a la explotación instrumental? Al parecer sí. Peor en sistemas neoliberales de corte cacifista, como en Guatemala, donde los recursos hídricos son impunemente acaparados y utilizados sin ninguna gestión ambiental sostenible a largo plazo, lo que provoca una ruptura del ciclo hidrológico. Es posible pensar que el nombre “represa” (del latín reprimĕre, contener) es perfecto para designar el acto de reprimir la circulación natural del agua. La publicidad empresarial, por supuesto, nos dice que todo esto es ambientalmente “renovable” y “sostenible”.

La acaparación, privatización y sobreexplotación del agua es una de las causas principales por las que comunidades rurales, en particular indígenas, enfrentan escasez de agua, especialmente durante las sequías, que son cada vez más frecuentes y severas debido al cambio climático. No hay lugar más emblemático en Guatemala para representar esta crisis que el llamado “Corredor Seco”.

El capitalismo tiende a generar y perpetuar desigualdades. En Guatemala, históricamente, esto se ha concretado por medio de la distribución desigual de tierras y recursos, donde las comunidades indígenas y campesinas son las más afectadas por los impactos climáticos. La ruptura metabólica también se ve reflejada en la separación de estas comunidades de sus medios de subsistencia tradicionales y sostenibles, forzándolas a depender de prácticas agrícolas, relaciones económicas y cadenas de valor y consumo menos sostenibles y más vulnerables a los cambios climáticos.

Guatemala, como muchos países en desarrollo, está integrado en la economía global capitalista, lo que significa que su economía agroexportadora depende en gran medida de los gustos y consumos en los grandes países importadores. Aunque haya quienes gusten de usar eufemismos y llamar a todo esto “interdependencia económica”, la verdad es que la globalización neoliberal refuerza la explotación intensiva de recursos naturales, alineada con los intereses de las transnacionales, todo justificado dentro de Tratados de Libre Comercio que tienden a favorecer los intereses del capital globalizado, en lugar de las necesidades locales, la sostenibilidad y el buen vivir. Esta dependencia exacerba la ruptura metabólica al orientar la producción hacia demandas externas, ignorando los límites ecológicos y la capacidad de carga del entorno local.

El cambio climático en sí mismo puede ser visto como una manifestación de la ruptura metabólica a nivel global. Las emisiones de gases de efecto invernadero, producto de la industrialización y el consumo desenfrenado, han alterado los ciclos de carbono y otros ciclos biogeoquímicos esenciales. Guatemala, aunque contribuye menos al cambio climático en términos de emisiones globales, sufre las consecuencias desproporcionadas de esta disrupción metabólica global, enfrentando eventos climáticos extremos, pérdida de biodiversidad y desafíos en la agricultura y la seguridad alimentaria.

Desde una perspectiva crítica, en lugar de buscar “tecnologías orientadas a enfriar artificialmente el planeta” o para la “captura de carbono”, la estrategia más ecológicamente viable que se propone es una reestructuración fundamental del sistema económico hacia un modelo que priorice la sostenibilidad ecológica y la equidad social por sobre la acumulación de capital. Si es posible imaginar la colonización y “terraformación” de Marte, ¿por qué no es posible imaginar un planeta con una economía para la vida?

Una solución ecológica implicaría la promoción de sistemas agroecológicos sostenibles, compatibles tanto con prácticas indígenas como con enfoques científicos maduros y responsables; implicaría la protección y restauración de los recursos hídricos y programas amplios de reforestación, gestionados de manera comunitaria y democrática como ya lo demuestran los “guardianes del bosque” y las concesiones forestales comunitarias en la Biosfera Maya.***

Promover la soberanía alimentaria, donde las comunidades locales tienen control sobre sus semillas o la producción de alimentos, es crucial. Esto reduce la dependencia de los mercados globales, permite prácticas agroecológicas que respeten los ciclos naturales y protege los derechos indígenas y comunitarios a sus conocimientos y sus recursos. Lo que es bueno para los/as pobres, es bueno para todos/as.

La justicia climática es, por tanto, esencial para abordar las desigualdades inherentes en la crisis climática. Los países desarrollados, que han contribuido más a la crisis climática, deben apoyar a países como Guatemala en sus esfuerzos de adaptación, mitigación y transición energética justa. Una transición hacia fuentes de energía renovable (sobre todo fotováltica) y una reducción de la dependencia de combustibles fósiles o megarepresas son necesarias para abordar la ruptura metabólica y mitigar los impactos de la crisis climática. Esta transición debe ser justa, asegurando que las comunidades más pobres y vulnerables se beneficien de las nuevas oportunidades económicas y tecnológicas y no se queden mucho más atrás de lo que ya están.

Los desafíos climáticos en países como Guatemala son enormes, urgentes y están intrínsecamente ligados a la ruptura metabólica causada por el capitalismo globalizado. Para enfrentar estos desafíos, un gobierno progresista debería priorizar un reensamblaje profundo del sistema económico tanto global como nacional hacia uno que se enfoca en el crecimiento de una economía para la vida que respete y mantiene el equilibrio natural, promueve la justicia y equidad social y asegure la reproducción de la vida real y ecológica a largo plazo.

* Este comentario se basa en un trabajo más amplio y profundo titulado “Guatemala: Desafíos ambientales y ecológicos para el ciclo institucional de la Nueva Primavera, 2024-2028”. Este trabajo será publicado próximamente en dos partes por El Observador

** Ver:

*** Ver:

y también