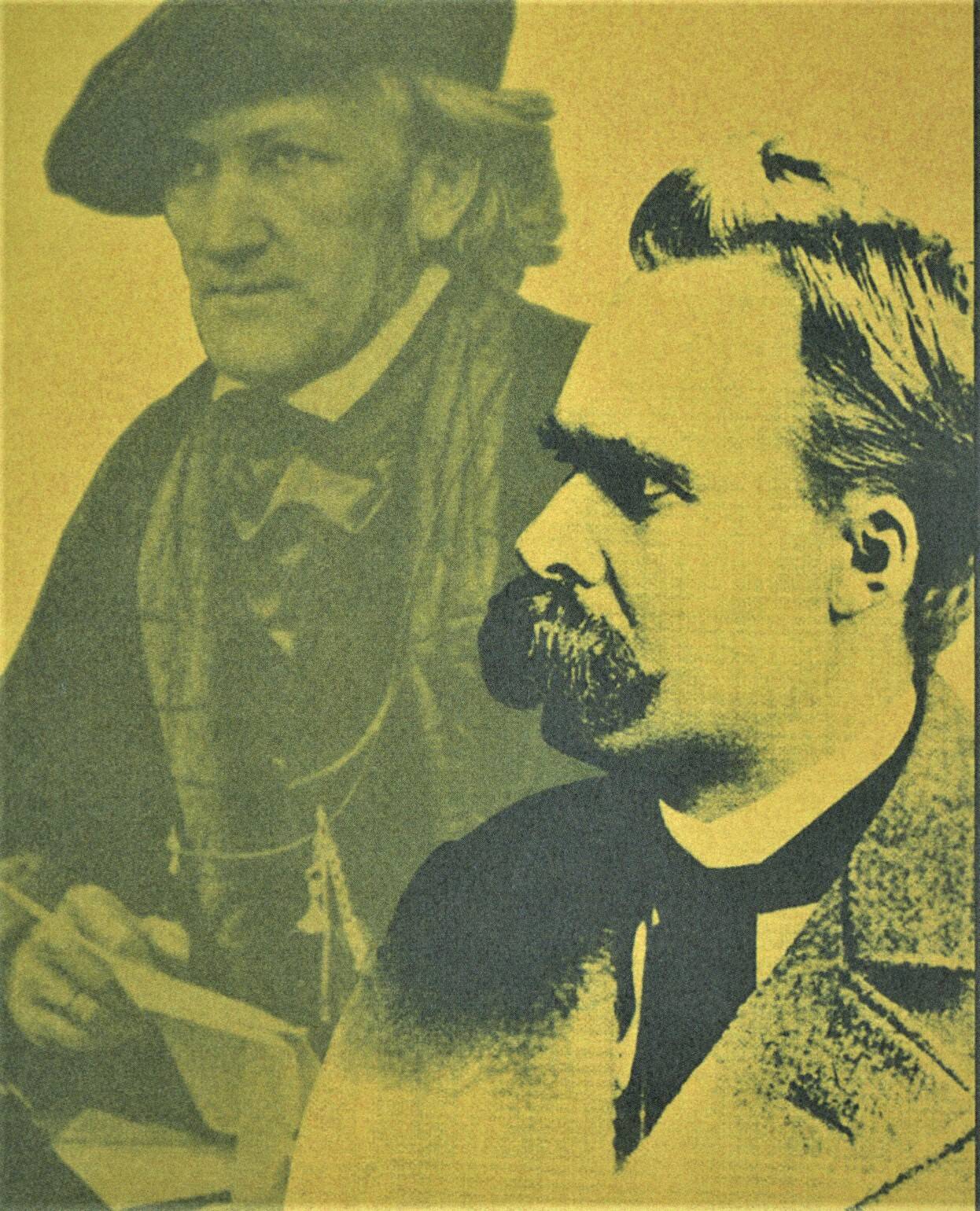

La aspiración esencial que orientó la labor artística de Richard Wagner, fue la de componer obras musicales que se integraran de manera armónica con los demás géneros artísticos, una “música total” en la que estén presentes y vivas la presentación de un drama, poemas que den forma a las palabras que pronuncian sus protagonistas, el bello canto y la actuación de los cantantes-actores y las imágenes visuales y pictóricas del decorado y el escenario. Por eso las óperas que compuso las llamó “dramas musicales” semejantes a los dramas que escribían los antiguos poetas trágicos griegos como Esquilo y Sófocles y que ponían en la escena de los teatros. “Música total” en la que el libreto del drama, en la que el texto que narraba la historia dramática, fuera el eje central alrededor del cual se organizaran los demás géneros artísticos para asegurarle su sentido profundo. Concepción que expuso en su conocido ensayo Ópera y drama que publicó en 1851 y que plasmó vigorosamente en las primeras óperas o dramas musicales que compuso como Tannhäuser y Lohengrin.

Sin embargo, cuando 1854 leyó el libro de Schopenhauer El mundo como voluntad y representación se sintió profundamente conmovido, y dijo que era el acontecimiento más importante que le había ocurrido en su vida. Libro en el que descubrió que la música es el género artístico más importante porque, por un lado, a diferencia de los demás que recrean las formas aparentes del mundo natural y humano, la música revela su esencia que es pura voluntad ciega a irracional, y por otro, porque tiene la extraordinaria capacidad de expresar los más diversos y opuestos sentimientos humanos, proporcionándole a los que la escuchan siempre goce o por lo menos alivio a las penurias de sus existencias. Lectura que lo llevó a renegar del valor de las óperas que había compuesto hasta ese momento, y, sobre todo, a revisar su labor creadora para darle a la música el puesto y el papel central en sus composiciones debido a la posición suprema que tiene en el universo de las artes. Cambio que reflejó en los siguientes dramas musicales que compuso comenzando por la larga tetralogía del Anillo del Nibelungo.

Pero, además, para Wagner, la música entre más poderosa sea, entre más fuerza y energía tenga, logra expresar mejor y más adecuadamente la esencia del mundo natural y humano. Si la voluntad constituye le esencia del mundo, debe tener como su atributo supremo una extraordinaria fuerza que le permita no solo dar lugar a la infinita variedad de seres y fenómenos que lo conforman, sino además mantenerlos enlazados en torno a sí misma. La música, por lo tanto, debe estar dotada de este atributo para que pueda reflejar bien la esencia de ese mundo, o mejor, para que pueda recrearlo en su más auténtica y verdadera dimensión. Por eso sus dramas musicales, incluso los que compuso antes de leer el libro de Schopenhauer, están llenos de fuerza y energía sonora para que cumplan su propósito de ser prístinos espejos del ser del mundo.

Este rasgo o cualidad de su música fue la que descubrió pronto en su juventud Nietzsche, y que lo llevó a valorarla extraordinariamente y a profesarle a Wagner durante muchos años una gran admiración. Pues Nietzsche encontró que los dramas musicales compuestos por Wagner, que su “música total” eran formas que contribuían a afirmar la vida de los hombres, aceptarla y decir sí a todas sus manifestaciones por más tristes, crueles, dolorosas o trágicas que sean. Y cumplía esta vital función porque era una música que hacía renacer, que le daba vida de nuevo en el mundo cultural moderno a los antiguos dramas teatrales griegos, basados en los textos escritos por Esquilo y Sófocles principalmente. Representaciones dramáticas que para él integraban perfectamente lo que llamó el principio apolíneo con el dionisiaco, es decir, el orden racional y la desmesura vital irracional; de tal manera que la actuación de los actores estaba racionalmente ordenada por la fuerza dominante de la música interpretada y danzada por el coro; fuerza musical que no solo expresaba sino también ponía en juego las energías vitales de los hombres, sus emociones más poderosas e intensas.

En su cuarta Consideración Intempestiva llamada Richard Wagner en Bayreuth, escrita en 1876, dice Nietzsche sobre esta función central en el mundo cultural moderno que le atribuyó a la música de Wagner: “Por nuestro presente campea en infinita dispersión el espíritu de la cultura helénica; en tanto que se agolpan las potencias de toda índole y se ofrecen como medio de intercambio los frutos de las ciencias y artes modernas, vuelve a insinuarse con pálidos trazos, aún muy distante y espectral, la imagen helénica. La tierra, que hasta ahora ha sido asaz orientalizada, anhela de nuevo la helenización; quien quiera ayudarle en esto ciertamente ha menester presteza y pies alados para reunir los puntos más diversos y más distanciados entre sí del saber, los continentes más apartados del talento, para recorrer y abarcar todo el ámbito tremendo y dilatado. De manera, pues, que ahora hacen falta una serie de Anti-Alejandros que posean una muy prodigiosa facultad de unir y ligar, de atar los más distantes cabos sueltos y preservar el tejido de la destrucción. No cortar el nudo gordiano de la cultura griega, como hizo Alejandro, así que sus cabos quedaban flotando en todas las direcciones, sino rehacer el nudo deshecho: tal es ahora la tarea. Wagner se me antoja tal Anti-Alejandro; él sujeta y une lo que ha estado aislado, débil y flojo; tiene un poder astringente (valga el término médico); en este sentido figura entre las más grandes fuerzas culturales. Domina las artes, las religiones, las historias de los distintos pueblos, y, sin embargo, es la antítesis del polihistoriador, de espíritu que se limita a juntar y ordenar, pues plasma lo juntado y le comunica vida, simplifica el Universo. No hay que apartarse de esta noción cuando se compara esta tarea más general que le ha fijado su genio con aquella otra mucho más limitada y próxima en que suele pensarse ahora al conjuro del nombre de Wagner”.

Sin embargo, años después Nietzsche se desencantó de la obra de Wagner y escribió en 1888 antes de caer preso de la locura dos cortos textos contra él y su música llamados El caso Wagner y Nietzsche contra Wagner. En estos textos Nietzsche afirmó su rechazo frontal a la decisión del músico de convertir el teatro de Bayreuth que había fundado en el sitio institucional por excelencia, donde a través de la presentación de sus óperas se lograra vitalizar y renovar la vida cultural del pueblo alemán, debido a que pensó que su música era superior a los límites nacionales en que había surgido; su función más importante era ayudar a afirmar las fuerzas vitales de todos los hombres más allá de las fronteras de Alemania; era todo el universo cultural moderno el que su música debería contribuir decisivamente a vitalizar para devolverle el vigor, que había perdido, la vida de los hombres.

Pero también porque consideró que Wagner traicionó su propósito original de recrear en la actualidad, a través de sus obras musicales, los dramas griegos en los que se plasmó no solo el espíritu trágico, sino también en los que representó la fuerza natural de la vida humana. Y lo traicionó al recuperar, en especial en su última ópera Parsifal, el espíritu religioso cristiano y la idea de la redención de los hombres a través del amor. Al hacerlo así, entonces, convirtió su música en una música destinada ayudar a los hombres que la escuchan, a aliviar o liberase de los dolores y sufrimientos “naturales e inevitables” que viven en sus vidas. Es decir, en una música orientada a ayudarles a olvidar o negar la riqueza vital de sus vidas, al prometerles redimirlos de sus faltas a través del amor. Nietzsche consideró, entonces, que Wagner no solo se reconcilió con el cristianismo sino además reafirmó la enseñanza de su maestro Schopenhauer, del que él se había distanciado críticamente tiempo atrás debido a su postura pesimista, sobre la función primordial que desempeña este género artístico en la existencia de los hombres para apaciguar u olvidar momentáneamente los sufrimientos que lo afligen.

Con esta crítica y esta “furiosa desilusión” de la obra final del hombre que más admiró en su vida, Nietzsche cerró su existencia de sujeto racional pensante, de gran protagonista crítico de la modernidad cultural, una tarde invernal de 1889, en una calle de Turín, abrazado llorando a un caballo para protegerlo de los latigazos de su cochero. Perdió la razón y nunca más volvió a hablar hasta que le llegó su otra muerte, la muerte física, diez años después sin dejar de escuchar en silencio durante esos años en su mente estropeada los sonidos de la portentosa música de Wagner, que lo llenaron durante mucho tiempo de vida.

Tags: Camilo García Giraldo Cultura Filosofía Friedrich Nietzsche Música Portada Richard Wagner