Voy a escribir desde mi experiencia y perspectivas, aunque seguramente algunas colegas de mi generación podrán sentirse identificadas con mi relato, dado que nuestras maternidades son producto de un tiempo común, de una cultura concreta. Pienso que el entorno definió -de muchas maneras- nuestras maternidades. Para empezar, creo que muy pocas jóvenes de entonces pudieron elegir y decidir, más bien muchas “resultaron” embarazadas y no les quedó más que continuar con el proceso, previamente bendecido ante el altar.

El mandato de la reproducción que nos inculcaron a través de las religiones y las creencias patriarcales, es todo poderoso. En nuestra juventud, en los ochenta, la maternidad seguía siendo destino y antes de los 30 años, casi todas teníamos descendencia. En distintas circunstancias, aún en las más vulnerables, las compañeras tenían hijos, era concomitante al amor y al emparejamiento.

Yo, por dicha, sí pude decidir ser mamá y desde el principio dije que iba a parir en casa. No quería hospital, ni epidural, más bien todo natural. Eso era algo anormal, según el uso de entonces. Aunque la mayoría de mujeres en el campo daban a luz con comadronas y en sus casas, para la gente urbana aquello era un atentado, un peligro para la madre y la criatura. Pero como soy talixte, no hice caso de las presiones y tuve a mi primer hijo en mi cama, con el acompañamiento del padre del niño, un médico guatemalteco y su vecino mexicano, el ginecólogo que “se aventó el boleto” de atenderme en el cuarto nivel del edificio. El segundo muchachito, que vino doce años más tarde, también nació en casa, pero en La Antigua. Yo ya había crecido, las condiciones habían cambiado.

Ahora que lo pienso, me sentí triunfante y feliz de haber superado las pruebas sin anestesia, sin gritar como en las películas, y muy consciente de lo que estaba haciendo. Ambos críos fueron recibidos por sus tatas y en su casa. Desde el primer momento su presencia cubrió todos los espacios y tiempos de mi vida. La santa chiche se volvió una fuente inagotable de vida, tanto que, al mes de nacidos, ya pesaban el doble. La demanda 24 X 24 de una criatura recién nacida es imparable: dar de mamar, cambiar pañales, lavar ropita, acuchuchar, bañarla, dormirla, cuidarla, enseñarle son tareas que requieren fuerzas, paciencia, entrega. Ser primeriza es un experimento constante: entre lo que te dicen las mayores, los consejos a granel de las mujeres, y algunas lecturas, vas forjando tu manera de ser mamá, con la inconmensurable responsabilidad que conlleva acompañar a un ser a convertirse en persona. Los primeros días me sentí tan rebasada, que a ratos pensaba que sería rico volverlo a meter en la panza.

La paciencia y la entrega, como digo, son virtudes que la maternidad agota. Hay momentos desesperantes, en los que estás tan cansada y ya no sabés ni qué hacer para que no lloren o se duerman, que de verdad una puede pensar cosas horribles. Y según van creciendo, la demanda se va complejizando. Cuando fui mamá por primera vez, había algunos textos que fueron mi referente para saber qué hacer o cómo. Había un libro sobre los errores en la crianza de un autor cubano que usamos muchas latinoamericanas, así como el famoso Donde no hay doctor. Yo había hecho mis lecturas sobre la escuela libre Summerhill de A. S. Neill, y quería evitar transmitirles a mis hijos las enseñanzas machistas de que los niños no lloran o de que no deben hacer “cosas de mujeres”. Procuré nunca darles armas, aunque debo decir que fue una lucha infructuosa; las pistolas, aunque sean simbólicas, aparecen por todos lados. Dejé para su madurez la cuestión espiritual y no los bauticé, cosa que no le gustó nadita a la abuela. Procuré darles una escolaridad que no los obligara a seguir los patrones conservadores del país.

Cuestionar la disciplina rígida y obtusa, entablar diálogos claros y directos, enseñarles a compartir y ser solidarios, impulsarlos a investigar y atreverse, darles herramientas para enfrentar la vida eran algunos de mis principios. Desde chiquitíos les hablé de la responsabilidad que tenemos como humanos con el prójimo.

Había un grupo de nanas en la escuela que nos reconocíamos como las Rasta Mamas, y casi todas coincidíamos en nuestras formas de pensar y de conducirnos. Medio hippies, medio bohemias, liberales, comanches, madres solteras, parranderas y trabajadoras, dedicamos mucho de nuestra vida a nuestras criaturas, tratando de ser coherentes con nuestras creencias. Quién sabe ellos/ellas cómo lo vivieron.

Hay quienes dicen que la maternidad tiene fecha de caducidad y que, al ser mayores de edad, los/las hijas deben ser independientes y autónomas. Eso no siempre sucede, los lazos de dependencia material sí se pueden romper, hasta los afectivos se pueden deshacer. Pero el vínculo del ombligo, de la absoluta intimidad, es imborrable, digo yo. Y eso lo vemos en las madres que han perdido hijos, en las que los tienen lejos, en las que seguimos pendientes de sus pasos, de su bienestar.

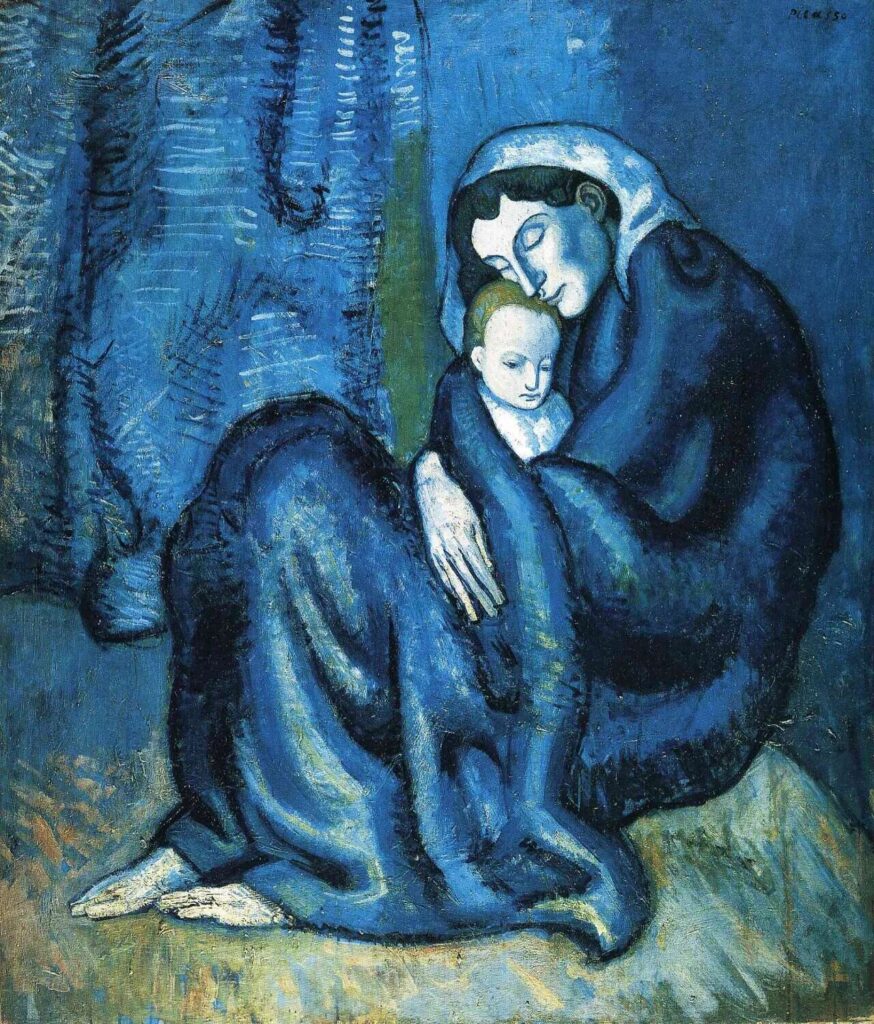

Madre e hijo, Pablo Picasso

La maternidad como fenómeno social sí que ha cambiado, aunque no de raíz, ni mucho menos en relación con la sociedad. Siguen siendo las mujeres las titulares de la crianza, y ese trabajo extenuante no es reconocido ni valorado. Se da por sentado que, por ser mujeres, nos toca asumir la mayor responsabilidad que podemos tener, como es la guía y cuidado de otra persona. Hoy las chavas están hablando de maternar como la acción de criar y cuidar a la descendencia, buscando que ello sea de manera informada, deseada, cuidada. La maternidad subrogada, la posibilidad de maternar con personas del mismo sexo, los abanicos de posibilidades sexuales son también fenómenos que nos obligan a pensar en cómo ser mamás, papás, mapas o como quieran llamarse.

Los feminismos en distintas etapas de la historia han cuestionado la maternidad impuesta y reivindicado el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y vidas. Hemos exigido protección para las madres, demandado el derecho a interrumpir embarazos no deseados, y en países como Guatemala, planteamos la gravedad de los embarazos forzosos en niñas y jóvenes que llevan a nacimientos no deseados, con la cadena de problemas que ello implica.

Ahora es más común y frecuente que las chavas decidan no ser madres y se dediquen a desarrollar sus destrezas y capacidades, que vivan la relación sentimental con más libertad y espacios, que tengan más recursos para sí. No ser mamás es una opción para quienes cuentan con los conocimientos adecuados que aquí han sido prohibidos. Los prejuicios, las imposiciones, la obligatoriedad son formas patriarcales de esclavizar mentes y cuerpos. La reproducción no es destino, tampoco es lo que nos hace mujeres. No tener hijos biológicos es una manera de estar en el mundo, como la de ser mamás a la fuerza.

Uno de los aprendizajes más potentes que me dio la maternidad es que nadie, ni los hijos de nuestro vientre, nos pertenecen. Son seres libres a quienes trajimos al mundo. Con tanta enajenación a la que hemos estado sujetas, a veces nos cuesta entender y aceptar que como mujeres no somos las madres de la humanidad, ni de la tierra. Que parir no significa sacrificarlo todo. Que ser mujeres es, ante todo, ser personas libres y dignas.

Etiquetas:Ana Cofiño Cultura Feminismo Maternidad Portada