Las palabras son peligrosas. Las usamos a diario con una inconsciencia de miedo. A menudo, estas declaraciones verbales carecen de lucidez e incluso se ponen por escrito. Basta con revisar el género epistolar alterado y degradado a la categoría de email o mensaje en redes sociales para confirmar esta triste verdad: ríos de palabras, desde las más profundas –las más escasas–, hasta torrentes sin sentido que cruzan el ciberespacio a una velocidad de vértigo, expresiones de la más variopinta imaginación. Sin embargo, también algunas veces por la vía de la red, es posible encontrarse obras de la mejor calidad que recuperan la correspondencia de grandes personajes de la historia, políticos, artistas de cine y, claro, escritores. Y entonces, al descargar esos tesoros para su lectura, se compensa un tanto el tiempo perdido en el espacio virtual.

La lectura de la correspondencia íntima resulta una oportunidad inusitada de revisar las interacciones con personas que acaso ya no estén en nuestras vidas. Y ahí, las palabras van a ser más reveladoras de una época como no puede serlo ningún documento oficial. El papel de la carta se destaca como una herramienta generalizada en épocas pasadas para socializar y afianzar las relaciones entre las personas. En el cine y en la literatura, pero en especial, en la vida familiar, atestiguamos el celo para guardar las cartas recibidas y las no enviadas como muestras fehacientes de nuestros encuentros y desencuentros personales. Tales intercambios incluían solicitudes de favores, declaraciones apasionadas, información varia, ideas, ruegos, enfermedades, preocupaciones económicas, pleitos, inquietudes sobre el futuro, quejas de los hijos, herencias, reconciliaciones. Temas cotidianos de los que no está exenta la correspondencia entre escritores, por ejemplo, aunque con menor frecuencia, dada la urgencia de reflexionar sobre hallazgos, obras en formación o ideas sobre un proyecto literario.

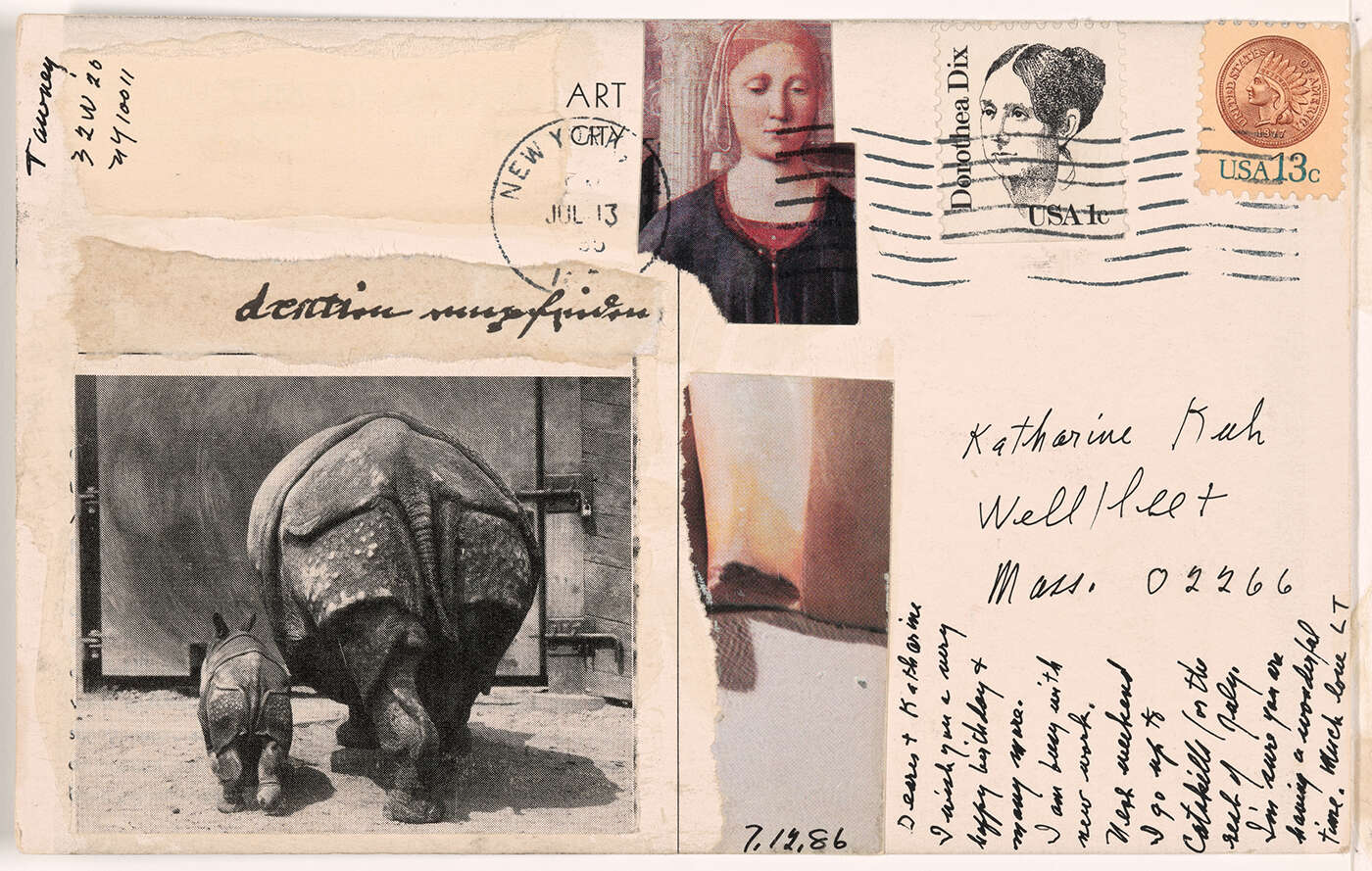

De esa manera, una vía directa hacia la historia personal e incluso la social y política es la correspondencia. La dificultad de abarcar toda la historia, no obstante, resulta del hecho de que por lo general un epistolario solo contiene las cartas, tarjetas y telegramas que recibimos, pero no los que enviamos. Es muy posible que el papel de nuestras cartas haya servido para prender el fuego de alguna chimenea en un día de invierno y las palabras amorosas que contenían hayan volado por los aires como chispas saltarinas.

Hace unos años, leí acerca de un curioso episodio de desconcierto a partir de la palabra escrita, de la correspondencia que salvó a muchas personas de la locura. La Operación Dear Abby. Esta consistió en animar a cientos de mujeres norteamericanas a escribir cartas a los soldados desconocidos durante las guerras de Vietnam y de Corea. Y en principio, todo sonaba bien. Una vez por semana, los soldados vaciaban un tonel enviado desde su país que contenía cartas de apoyo. Sin mayor ánimo, los jóvenes combatientes empezaron a leer… El problema surgió del entusiasmo creciente con el cual muchos jóvenes se ‘cartearonʼ. Ya en el pleno apogeo de la guerra, esta correspondencia se tornó apasionada. Juramentos, versos, amores, ofertas de matrimonio, promesas de hijos y otras linduras propias de los idilios epistolares florecieron abonados por la soledad en el frente.

Sin embargo, al regresar a casa, más de uno tuvo que escribir “devuélveme mis cartas y el rosario de mi madre” a varias poseedoras de su promesa de casamiento. Y al revés. Muchas patojas tuvieron que escoger al verdadero amor, entre los distintos receptores de sus múltiples misivas. Desencuentros, desilusiones y decepciones porque los interlocutores no se parecían a los de las fotos adjuntas en las cartas, terminaron con esta operación que por lo menos había entretenido tanto a los soldados como a las chicas en sus diferentes ciudades. Para hacer justicia, hay que aclarar que muchos jóvenes, seducidos por la palabra escrita con sinceridad y recato, sí terminaron compartiendo la vida.

Hoy las cartas redactadas en papel constituyen un exotismo en vías de extinción. Su versión electrónica las sustituye con evidentes ventajas, pero la esencia permanece: el vínculo aún se crea entre las personas unidas por la palabra escrita. Quedan en el recuerdo, la ansiedad de la espera, el placer de la recepción y la sensualidad de leer una carta. Releer aquellas palabras, repasar el trazo de la caligrafía del remitente, adivinar su olor, acariciar el papel de la carta.

Ahora que lo pienso, sospecho que mi origen se remonta a una correspondencia. Hace años, en escondidas, leía un atadito de cartas que mi mamá guardaba en un cofre de cuero. A ella de seguro no le hubiera gustado entonces saber que, de niña, me sabía de memoria aquellas palabras que la enamoraron y que empezaban con un ʻChiquitillaʼ. Ahora es distinto, los años la exhortan a compartir sus experiencias y lo hace a menudo en las largas sobremesas de los almuerzos de los sábados. De esa manera, ella nos cuenta cómo, para conocer personas del sexo opuesto y en aras de pulir la escritura, allá por los años cincuenta, su maestra de idioma español en Belén inició un proyecto de correspondencia a lo Dear Abby con muchachos de la provincia. A Mamita le tocó un joven de Sacatepéquez que, de seguro, ya no es de este mundo. En una de las cartas recibidas, ella recibió una fotita de las llamadas “tamaño cédula”, de su interlocutor antigüeño. Con hermosa caligrafía azul, aquel guapo escribió, “esperando conocerla muy pronto”. La reunión no se dio, pero quedaron vestigios de un encuentro efímero entre dos jóvenes dispuestos a pensar y escribir una larga carta con sus planes de vida y sueños del momento y compartirla.

Y es que hay en la correspondencia una libertad y una oportunidad para la reflexión profunda que rara vez se da en persona, dada la distracción que presupone el cuerpo del otro. La ilusión de que esos trazos que van dibujando ideas, fantasías, sentimientos y opiniones sean leídos por ese destinatario, cuyo nombre vamos a escribir con la mejor letra en el sobre que conducirá la carta, deviene emocionante por demás.

La correspondencia ha sido un ejercicio esencial en mi vida. Desde que salí de casa hacia Inglaterra muy joven, el único contacto posible con los míos fueron las cartas. Como era la primera de mi generación y de mi familia en irme por un tiempo, mis primos, tíos, maestras, hermanos, papás, novio y amigos establecieron conmigo la “carteadera”, como la llamaba mi papá. Recién me encontré una caja con muchas de esas cartas y antes de deshacerme de ellas, las releí con todo el cariño y la nostalgia de quien regresa a su casa de infancia. ¡Cuánto cariño, cuánto amor, cuánto aprecio invertidos en escribir, sellar, enviar por el correo y esperar una respuesta de mi parte! Porque a todos les devolví unas líneas: papel aéreo, tinta azul y pluma fuente Parker 21, esa que me dio papá cuando gané sexto primaria.

Esta lectura pausada me regalo una visión esclarecedora del final de la década de los setenta que, aunque terrible en el país, a causa de la guerra civil y sus horrores, me permitió conocer y querer a tantas personas, las que fueron, las que ya no son o ya no están. El papel de la carta años más tarde es el de hacerme la crónica de las batallas, las alegrías, las derrotas, los sueños y la ingenuidad compartidos con los míos o el de dibujarme un mapa a mano alzada de nuestros primeros temores y desengaños, de nuestras iniciales decepciones y tristezas. El papel de la carta de la bisabuela de mis hijos me llega al corazón con sus trazos casi perfectos de caligrafía Palmer y con sus “recetas para ahora que eres una recién casada”. En cada misiva encontré la fuerza o la mesura del carácter de su remitente, su estilo inconfundible, relatos cotidianos o terribles, amenos y graves a un tiempo. Historias inolvidables, mientras me alcance la memoria.

Más adelante, cuando viví en Texas durante algunos años, una de las emociones más esperadas era la de revisar el buzón del correo cuando desde la ventana de la sala veía alejarse el carrito del servicio postal. Intentaba no salir a encontrarlo, para que el cartero no se fuera a creer que era a él a quien esperaba… Y entonces, abría los sobres con todo cuidado con un cortapapeles que aún guardo, me sentaba en mi silla mecedora, desdoblaba las hojas y empezaba su lectura en una ceremonia que me estremece todavía al evocarla.

En otro recodo de la memoria, el papel de la carta costaba cinco centavos, con sobre. Las señoritas que trabajaban en mi casa ayudándonos con las tareas domésticas casi siempre eran mis amigas, así que lo natural era que me dictaran las cartas para sus padres, sus hermanos, una tía o, mejor aún, un novio que las esperaba allá en su pueblo. “Mire pues, nena, pero póngale así bien cariñoso lo que yo le estoy diciendo, para que se ilusione…” o “Nena, hágame la carta bien afligida, por vida suya, porque ya tengo un mes de no escribir…” Mis preferidas eran aquellas dirigidas a los novios, porque de vez en cuando el dictado se volvía un poco íntimo y me tocaba escribir amorosos reclamos como aquel de “ahora me tiene que cumplir, porque yo me le entregué por amor…” Así que de ahí, yo exigía detalles sobre aquella “entrega”, en pago por mi trabajo de escribiente. Cuando fui secretaria, años más tarde, seguí tomando dictado, pero en taquigrafía y en shorthand y sobre temas bastante aburridos, comparados con los de las cartas de mis amigas. Mi jefe era un inglés que no tenía la menor prudencia para expresar su enojo o sus reclamos, así que me tocó también ponerles mi toque de mesura y cordialidad para mantener a salvo las relaciones comerciales de la compañía. El recordado señor se dio cuenta al poco tiempo de mis intervenciones, así que después del dictado me pedía, “ahí mirá si tiene compostura todo eso que apuntaste en la libreta”, yo sonreía y con paciencia, casi siempre la tuvo.

En estas tardes lluviosas de agosto, me dedico a releer algunas de las cartas que guardé para que sus palabras me sostengan los años que me quedan. Sonrío al reflexionar sobre la función de la carta, me conmuevo al evocar el papel y me convenzo cada día más de que todo tiempo pasado fue mejor.

Etiquetas:Cartas Correspondencia Escritura Gloria Hernández Lectura Literatura Portada